Mitte Jänner 2021 wurde nun auch das zweite Gemeindepaket zur Stützung der Liquidität der Gemeinden verabschiedet. Gemeinsam mit dem ersten Gemeindepaket zur Investitionsförderung sollen die Gemeindefinanzen stabilisiert werden. Die Lehren aus der Finanzkrise 2008/2009 zeigen jedoch, dass vor allem Gemeindeinvestitionen sensibel auf wirtschaftliche Einbrüche reagieren und es Jahre dauern kann, bis wieder an das Vorkrisenniveau angeschlossen werden kann.

Stabile Entwicklung der Gemeindefinanzen bis 2019

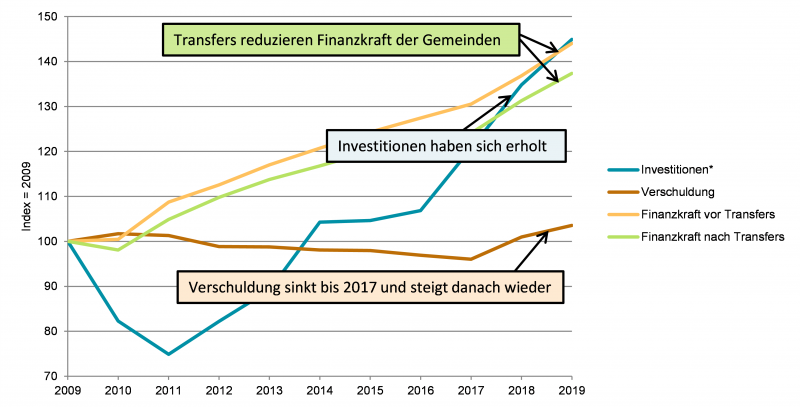

Jährlich erarbeitet das KDZ im Auftrag des Österreichischen Städtebundes den Gemeindefinanzbericht. Im jüngst veröffentlichten Bericht zeigt sich, dass sich die österreichischen Gemeindefinanzen bis 2019 – nicht zuletzt aufgrund der guten Wirtschaftslage – positiv entwickelt haben. Investitionen erreichten vor allem im Zeitraum 2017 bis 2019 einen neuen Höchstwert. Rücklagen konnten aufgebaut werden. Die Verschuldung konnte weitgehend konstant gehalten werden.

Die Gemeinden haben dies trotz überdurchschnittlicher Belastungen im Umlagenbereich geschafft. Möglich war dies teils durch Einsparungen, teils griffen sie verstärkt auf andere Einnahmequellen – wie insbesondere höhere Deckungsbeiträge bei Gebühren und Leistungsentgelten – zurück. (siehe Abbildung 1)

Wirtschaftskrise 2008/2009 dämpfte kommunale Investitionen nachhaltig

Die kommunalen Investitionen brachen in Folge der Wirtschaftskrise 2008/2009 deutlich ein und erholten sich erst mit deutlicher Verzögerung ab 2012 wieder. Unter Berücksichtigung des Baukostenindex haben die Investitionen erst im Jahr 2017 wieder das Vor-Krisen-Investitionsniveau erreicht. In den Jahren 2017 bis 2019 wurden kommunale Investitionen angekurbelt – etwa durch das kommunale Investitionsprogramm 2017 (KIP I.) oder die Ausbauprogramme in den Bereichen Ganztagsschulen und Pflichtschulen.

Kommunales Investitionsprogramm 2020 kann Einbruch wohl nur abmildern

Das Investitionsvolumen der Gemeinden lag 2019 bei über 4,4 Mrd. Euro. 30 Prozent aller öffentlichen Investitionen wurden von Gemeinden getätigt. Durch die Einnahmeneinbrüche infolge der Coronakrise ist jedenfalls zu befürchten, dass es zu einem deutlichen Einbruch der kommunalen Investitionen kommen wird. Das kommunale Investitionsprogramm 2020 (KIP II.) wird dies wohl nur dämpfen, aber nicht verhindern können. Vor allem die mittelfristige Ausrichtung ist derzeit noch ungelöst.

Zweites Gemeindepaket sichert Liquidität der Gemeinden im Jahr 2021

Die Coronakrise hat auch zu einer Gemeindefinanzkrise geführt. Laut KDZ-Prognose ist zu erwarten, dass über die Hälfte der Gemeinden 2020 Abgangsgemeinden sind. Dank des Mitte Jänner beschlossenen Gemeindepaketes zur Liquiditätsstärkung können die Gemeinden 2021 nun kurzfristig aufatmen.

Gemeindepakete des Bundes im Überblick

Inzwischen wurden zwei Gemeindepakete geschnürt: Mitte 2020 wurde das kommunale Investitionspaket mit 1 Mrd. Euro fixiert, mit Jänner 2021 folgte ein zweites Gemeindepaket auf Bundesebene in der Höhe von 1,5 Mrd. Euro für das Jahr 2021.

Beim kommunalen Investitionsprogramm werden vom Bund Mittel mit einer 50-prozentigen Förderquote zur Verfügung gestellt. Die verbleibenden 50 Prozent sind teils durch Länder- oder EU-Mittel, teils durch Eigenmittel der Gemeinden zu decken. Der Förderbetrag pro Gemeinde ist gedeckelt. Die Deckelung nimmt daher keinen Bezug auf unterschiedliche Aufgabenbedarfe.

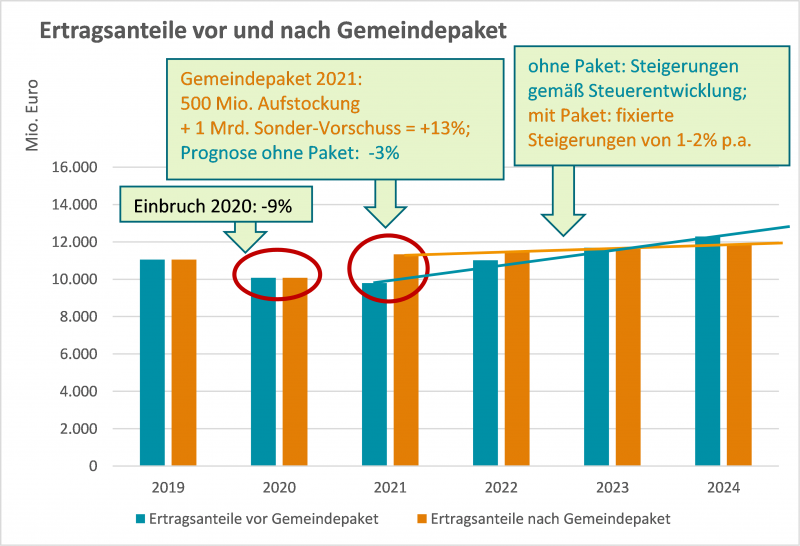

Das zweite Gemeindepaket basiert zu zwei Dritteln auf Vorschüssen auf künftige Ertragsanteile. Dies ist als Darlehen des Bundes an die Gemeinden zu werten. Der Betrag muss daher in den Folgejahren wieder zurückgezahlt werden. Ergänzend besteht eine Aufstockung der Ertragsanteile um 400 Mio. Euro sowie eine Aufstockung des Strukturfonds um 100 Mio. Euro. (siehe Abbildung 2)

Rückzahlung der Vorschüsse wird Konsolidierungsprogramm erfordern

Die vorgeschossenen Mittel müssen voraussichtlich ab 2023 zurückgezahlt werden. Grundsätzlich ist eine möglichst rasche Rückführung der Vorschüsse in den nächsten Jahren vorgesehen. Dies führt dazu, dass die Ertragsanteile in den nächsten Jahren in nur geringem Ausmaß (zwischen 1 und 2 Prozent p.a.) ansteigen werden, womit womöglich nicht einmal die Inflation abgedeckt werden kann.

Insgesamt wird vom BMF bei den Ertragsanteilen eine Steigerung von 7% im Zeitraum 2019 bis 2024 prognostiziert[1], was ein hartes Konsolidierungsprogramm auf der Gemeindeebene erfordern wird. Ergänzend wird es auch strukturelle Reformen benötigen (etwa bei Pflege, Kinderbetreuung, Gemeindestrukturen). Ob dies gelingen kann, hängt in hohem Maße auch von Bund und Ländern – jeweils innerhalb ihrer Verantwortungsbereiche – ab. Das Risiko, dass ein Teil des Problems nur in die Zukunft verschoben wurde, ist hoch. (siehe Abbildung 3)

Gemeindepakete allein reichen nicht aus

Die jetzigen beiden Gemeindepakete allein reichen jedoch nicht aus, um die Gemeinden mittelfristig aus der Krise hinauszubewegen. Um die Gemeindeebene auch langfristig handlungsfähig zu halten, braucht es daher ein Maßnahmenbündel, das von Bund, Ländern und Gemeinden getragen wird. Neben den finanziellen Hilfen des Bundes bedarf es einer besseren Abstimmung zwischen den Gebietskörperschaften. Es gilt, die Problemlage aufzuzeigen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, etwa im Bereich möglicher Entlastungen in Gemeindebudgets oder die Berücksichtigung der Gemeinden bei den Mitteln aus dem Europäischen Aufbauplan. Angesichts der Krise werden aber auch Gemeinden einen wesentlichen Beitrag leisten müssen.

Der Blick der Gemeinden wird daher auch stärker auf Konsolidierungspotenziale gerichtet sein müssen. Es geht vor allem darum, laufende Ausgaben nachhaltig zu dämpfen und Einnahmenpotenziale auszuschöpfen. Dies kann das Heben von Effizienzen – etwa durch Gemeindekooperationen und darüber hinausgehende Strukturreformen –, aber auch Leistungskürzungen bedeuten. Dabei zeigt sich, dass dies ein Prozess ist, den die Gemeinden in der Regel soweit wie möglich aufschieben wollen. Niemand setzt gerne den Rotstift an. Aber angesichts der mittelfristigen Prognosen werden viele Gemeinden in einen Konsolidierungsprozess gehen müssen.

Lesen Sie den Gemeindefinanzbericht 2021.

[1] Gemäß Erläuterungen der Regierungsvorlage zur Novelle zum Finanzausgleichsgesetz 2017 vom 15.1.2021.