Die Coronakrise hat zu deutlichen Mindereinnahmen bei den Gemeinden geführt. Nach aktuellen KDZ-Prognosen fehlen den Gemeinden (ohne Wien) für die Jahre 2020 und 2021 insgesamt 2,5 Mrd. Euro (siehe dazu die Gemeindefinanzprognose). Diese Mittel fehlen bei der Deckung der laufenden Ausgaben und für Investitionen. Es ist zu befürchten, dass der Anteil der Abgangsgemeinden, welche ihre laufenden Ausgaben und Tilgungen nicht mehr durch laufende Einnahmen decken können, bis 2021 auf 60 Prozent ansteigt.

Ohne Hilfen von Bund und Ländern müssten deutliche Leistungskürzungen die Folge sein

Wie die Prognoseszenarien zeigen, werden die Gemeinden die Finanzkrise nicht aus eigener Kraft tragen können. Ohne weiterer Unterstützungsmaßnahmen durch Bund und Ländern müsste von den Gemeinden ein massives Einsparprogramm mit entsprechenden Leistungskürzungen gefahren werden, um mittelfristig wieder einen ausreichenden Überschuss der operativen Gebarung auf dem Niveau von 2019 zu erzielen, und zwar:

- Personalabbau um knapp 10 Prozent (das sind 7.000 bis 8.000 Arbeitsplätze)

- Reduktion des Verwaltungs- und Betriebsaufwandes in einem ähnlichen Ausmaß

Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Einsparungen nicht von einem Tag auf den anderen umsetzbar sind. Ein Teil der Mindereinnahmen müsste über Schulden finanziert werden; diese sind jedoch nur innerhalb enger Rahmen genehmigungsfähig und auch sinnvoll. Dies hat zur Folge, dass – ohne weiterer Unterstützungsmaßnahmen – einerseits bei Investitionen gekürzt wird, andererseits bei Abgangsgemeinden auch über Leistungskürzungen nachgedacht werden muss.

Leistungskürzungen wären dabei grundsätzlich überall dort möglich, wo „freiwillige“ Leistungen erbracht werden. Die Abgrenzung ist jedoch nicht immer einfach. Theoretisch ergeben sich dabei mehrere Ansatzpunkte:

- die Reduktion von Leistungsangeboten: z.B. kürzere Öffnungszeiten in Frei- und Hallenbäder oder anderen kommunalen Einrichtungen, kürzere Betreuungszeiten in Kindergärten, niedrigere Standards bei der Schneeräumung oder Straßenreinigung, Abstriche im öffentlichen Verkehr

- das Einstellen von Leistungen bzw. das Schließen von bestehenden Einrichtungen: z.B. Frei- und Hallenbäder, Kultur- und Sporthallen, Büchereien, Museen, Sozialberatungsstellen, Essen auf Rädern etc.

- das Kürzen oder die Streichung von Förderungen: z.B. bei Sozialleistungen wie Wohnkostenzuschüsse oder bei Vereinen wie etwa Feuerwehr, Sport- und Kulturvereinen

Im Rahmen eines Konsolidierungsprozesses wären politische Schwerpunkte zu setzen, wo gespart werden soll. Dies birgt jedenfalls die Gefahr, dass bestehende Errungenschaften oder zukunftsweisende Entscheidungen gefährdet sind und dem Sparstift zum Opfer fallen.

Gerade der Kinderbetreuungsbereich sollte dabei von Sparbemühungen unberührt bleiben, um langfristig negative Folgewirkungen zu vermeiden. Allein 30 Prozent der Personalausgaben entfallen auf den Bereich Kinderbetreuung und Pflichtschulen. Die Personalausgaben sind hier in den letzten zehn Jahren über 50 Prozent angestiegen. Und das gesamtgesellschaftliche Ziel des weiteren Ausbaus der Kinderbetreuungsangebote besteht nach wie vor.

Fehlende Mittel für systemrelevante Investitionen

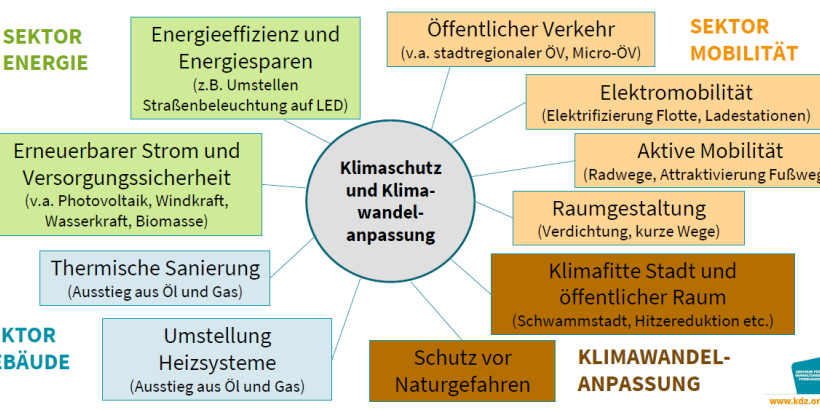

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Investitionsbereich. Mit einem bisherigen Anteil der Gemeinden an den öffentlichen Investitionen1 von 30 Prozent könnten die Gemeinden wesentlich zur Stabilisierung der Wirtschaftskrise beitragen. Denn kommunale Investitionen bedeuten auch Arbeitsplätze in der Bauindustrie, im Handel und vielen anderen Branchen. Müssen jedoch sämtliche Einnahmen für die laufenden Ausgaben aufgewendet werden, fehlt das Geld für Investitionen. Dies ist nicht nur problematisch für die Wirtschaft, sondern es besteht auch ein hohes Risiko von nicht wieder aufholbaren Investitionsrückstaus – etwa in den Bereichen Kindergärten und Schulen oder bei den dringend notwendigen Investitionen für den Klimawandel.

Die nur schleppende Nutzung des durch den Bund aufgelegten kommunalen Investitionsprogrammes (KIP) verdeutlicht nochmals die Problematik.

KDZ-Empfehlung: Maßnahmenbündel von Bund, Ländern und Gemeinden

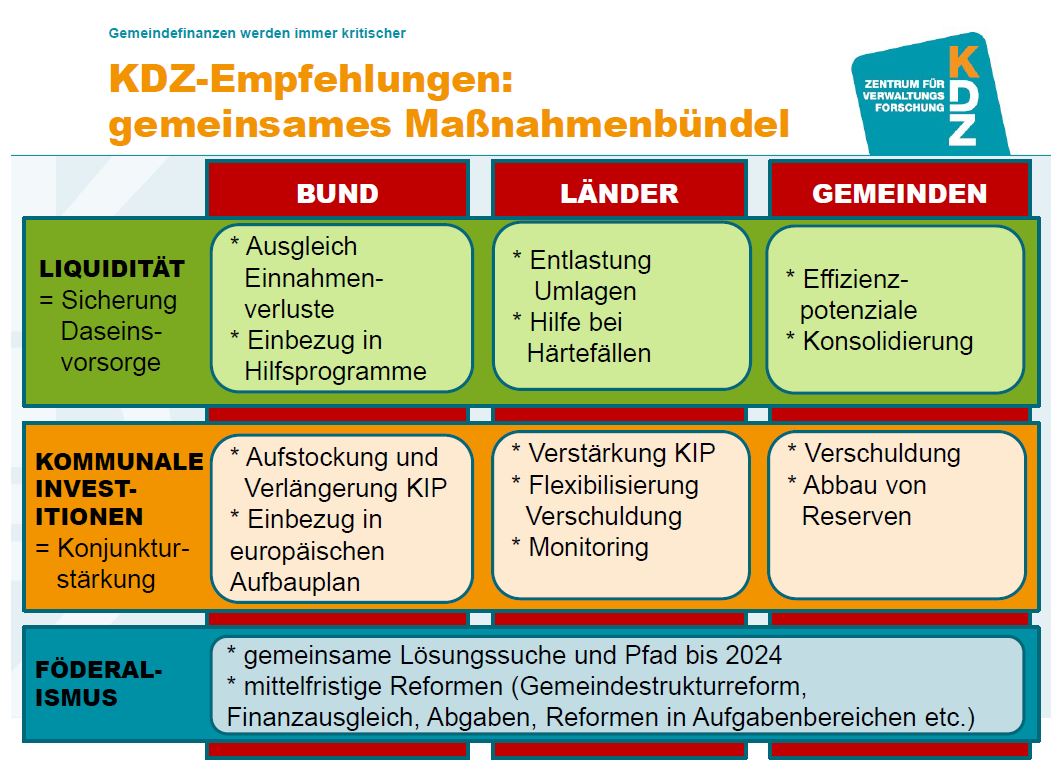

Um die Gemeindeebene auch langfristig handlungsfähig zu halten, empfehlen wir ein Bündel an verschiedenen Maßnahmen, welches von Bund, Ländern und Gemeinden gemeinsam getragen werden sollte. Jede Gebietskörperschaftsebene sollte dementsprechend im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zur Stabilisierung der Gemeindefinanzen leisten.

Die Gemeinden können sich – im Vergleich zu Bund oder Ländern – ungleich schwerer selbstständig aus der Krise hinausmanövrieren. Denn die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden sind eingeschränkt. Ein gemeinsames Vorgehen und insbesondere eine Entlastung der Gemeinden durch Bund und Länder ist daher nicht nur im Sinne der Konstruktionsprinzipien des kooperativen Föderalismus und der Grundprinzipien der Finanzverfassung gerechtfertigt.

Abbildung 1 zeigt, dass sowohl Bund und Länder als auch die Gemeinden ihren Beitrag zur Gemeindefinanzkrise leisten sollten. Zur grundsätzlichen Absicherung der Liquidität und der kommunalen Leistungsangebote wäre neben dem bestehenden kommunalen Investitionspaket auch ein zumindest teilweiser Ersatz der Einnahmenausfälle notwendig. Der Vorschlag des KDZ, der zumindest einen Ausgleich der Mindereinnahmen aus der Steuerreform und bei der Kommunalsteuer vorsieht, würde dies eine Entlastung für die Gemeinden in der Höhe von zumindest 1,5 Mrd. Euro (inkl. Wien) 2021 bedeuten. Die Länder könnten insbesondere im Umlagenbereich entlasten und über ergänzende Zuschüsse besondere Härtefälle erfassen.

Um das große Potenzial der Gemeindeinvestitionen als Stabilisator in der Wirtschaftskrise nutzen zu können, wird ein Ausbau der Investitionsprogramme notwendig sein; etwa um 1 Mrd. Euro 2021. Zusätzlich bedarf es einer besseren Abstimmung zwischen den Gebietskörperschaftsebenen. Dies betrifft insbesondere die Einberufung eines Kommunalgipfels, um die Problemlage aufzuzeigen und gemeinsam Lösungen zu suchen, etwa im Bereich der Verschuldung oder die Berücksichtigung der Gemeinden bei den Mitteln aus dem Europäischen Aufbauplan. Jedenfalls auch im Blick sollten mittel- bis langfristige Strukturreformen sein, um die finanzielle Autonomie der Gemeinden langfristig wiederherzustellen und abzusichern.

Angesichts der Krisen werden aber auch Gemeinden einen wesentlichen Beitrag leisten müssen. Einerseits gilt es, bestehende Liquiditätsreserven zu nutzen und Effizienzpotenziale zu nutzen, etwa im Bereich der Gemeindekooperationen. Andererseits werden auch Konsolidierungs-maßnahmen notwendig werden, daher die Reduktion oder Anpassung von Leistungen.