Gemeinden tragen in vielfältiger Weise zur Bewältigung der Coronakrise bei. Sie sind wichtiger Partner in der Gesundheitskrise, sind aber auch Förderer der lokalen Wirtschaft, fördern das gesellschaftliche Zusammenleben, sind wichtiger Arbeitgeber und tragen mit kommunalen Investitionen auch zur Bewältigung der Wirtschaftskrise und zu einer lebenswerten Zukunft bei.

Bewältigung der Gesundheitskrise

Zur Bewältigung der Gesundheitskrise wurden von den Gemeinden mehrere Maßnahmen getroffen, um die Weiterverbreitung des Virus möglichst zu reduzieren. Innerhalb kürzester Zeit musste im Frühjahr 2020 auf die Schließung der Schulen, Kindergärten, Kinderkrippen und Horte reagiert werden und eine Betreuung für Eltern in systemkritischen Berufen gefunden werden. In vielen Orten wurden Freiwillige durch die Gemeinden koordiniert und etwa Einkaufsdienste für ältere Personen organisiert, damit gefährdete Bevölkerungsgruppen bestmöglich geschützt werden konnten.

Gemeindeämter haben seither ihre Kommunikation neu aufgestellt, kommunale Dienstleistungen und Einrichtungen wurden an die veränderten Gegebenheiten angepasst; von Altstoffsammelzentren, über den Kultur- und Sportbereich bis hin zum öffentlichen Verkehr. Hygiene-, Reinigungs- und Schutzmaterialien wurden angekauft, wie insbesondere Schutzwände, Schutzanzüge und -masken sowie Desinfektionsmittel. Es erfolgten auch Umbauten in den Kundenbereichen des Bürgerservice. Das Ermöglichen von Homeoffice für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist ebenfalls als wichtige Maßnahme zur Bewältigung der Gesundheitskrise zu nennen.[1]

Gemeinden als Förderer der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Lebens

Zusätzlich haben viele Gemeinden auch Maßnahmen getroffen, um die lokale Wirtschaft zu stärken. Dies betrifft etwa das Erlassen oder das Reduzieren von Gebühren oder von Mieten in gemeindeeigenen Gebäuden im Lockdown. Vor allem in den Städten wurden auch bestehende Förderschienen – etwa für Gründer oder Jungunternehmer – aufgestockt. Sehr viele Gemeinden haben die lokale Wirtschaft auch durch Gutscheinaktionen oder Einzelhandelskampagnen gestärkt.

Daneben darf auch nicht auf die wichtige Rolle der Gemeinden als Fördergeber für Kultur-, Freizeit- und Sportvereine vergessen werden. Das Vereinsleben mit den zahlreichen Freiwilligen wurde durch die Gesundheitskrise besonders hart getroffen und ist auch weiterhin auf die Förderungen von den Gemeinden angewiesen.

Zusätzlich wurden auch Förderungen für soziale Härtefälle aufgestockt, etwa im Rahmen einer Notstromhilfe oder für Wohnkostenzuschüsse.

Gemeinden als Garant für stabile Beschäftigungsverhältnisse

Die öffentliche Verwaltung gilt als eine der wenigen Branchen, die von der Arbeitsmarktkrise nicht betroffen ist und daher auch 2020 stabile Beschäftigungsverhältnisse garantierte. Die österreichischen Gemeinden beschäftigten mit Stand Ende 2019 knapp 79 Tsd. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Hinzu kommt noch das Personal in ausgelagerten Gemeindeeinheiten und in Gemeindeverbänden, welche jedoch statistisch nicht gesondert erfasst werden. Seit 2015 erhöhte sich die Anzahl an Gemeindebediensteten um 6 Prozent.

Drei Viertel des Personals ist dabei in drei Bereichen tätig: in der allgemeinen Verwaltung, im Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich und im Dienstleistungsbereich. Letzter umfasst in hohem Maße die Daseinsvorsorge mit den Bereichen Wasser, Abwasser, Abfall, aber auch Kultur und Sport.

Besonders der Kinderbetreuungs- und Bildungsbereich weist dabei eine hohe Dynamik auf. Dies ist verbunden mit den bestehenden Ausbauprogrammen im Bereich der frühkindlichen Erziehung und im Bereich der Ganztagsschulen. Dieser Trend sollte sich – vorausgesetzt die finanziellen Rahmenbedingungen dafür werden geschaffen – auch in der Zukunft fortführen. Nicht direkt in den Gemeinden, aber in Gemeindeverbänden oder ausgelagerten Gesellschaften finden sich zahlreiche Pflegeeinrichtungen. Auch hier ist von einem steigenden Bedarf auszugehen.

Darüber hinaus eignen sich die Gemeinden auch als Ansatzpunkt für Beschäftigungsprogramme. Bereits in der Vergangenheit haben gezielte Beschäftigungsprogramme für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehr gute Ergebnisse erzielt. Auch das Thema der Lehrlingsausbildung könnte stärker auf der Gemeindeebene verankert werden.

Beitrag der Gemeinden zur wirtschaftlichen Erholung

Kommunale Investitionen haben eine besondere Bedeutung v.a. für die regionale Wirtschaft, aber auch gesamtgesellschaftlich. Kommunale Investitionen haben kurzfristig und langfristig hohe positive Wirkungen auf die Wertschöpfung in die inländische Beschäftigung.[2] Aktuell werden 30 Prozent der öffentlichen Investitionen[3] von den Gemeinden gestemmt, 2019 waren dies immerhin 3,6 Mrd. Euro. Zählt man weiters auch Investitionen in die Ver- und Entsorgung, welche nicht zum öffentlichen Sektor gezählt werden, lag das Investitionsvolumen der Gemeinden vor der Krise sogar deutlich über 4 Mrd. Euro.

Ein konkretes Beispiel ist der Ausbau der Kinderbetreuung, deren volkswirtschaftliche und fiskalische Effekte sich die AK Österreich[4] näher angesehen hat. Investitionen in die Kinderbetreuung können nicht nur die akuten Defizite bezüglich Angebot und Qualität beheben, sondern auch beachtliche Beschäftigungs- und Budgeteffekte generieren. So können mit einer jährlichen Anstoßfinanzierung des Bundes und der Länder in der Höhe von 200 Mio. Euro über vier Jahre insgesamt 35.000 zusätzliche Plätze für Kleinkinder und bessere Öffnungszeiten bei 70.000 Kinderbetreuungsplätzen geschaffen werden. Dadurch entstehen rund 14.000 Beschäftigungsverhältnisse im Kinderbetreuungsbereich sowie 2.300 Arbeitsplätze durch die zusätzliche Nachfrage in anderen Branchen. Zusätzlich können zwischen 14.000 und 28.000 Eltern zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Nach fünf Jahren würden damit bereits Überschüsse für die öffentliche Hand zwischen +14 Mio. und +168 Mio. Euro jährlich entstehen (in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung).

Welche umfassenden Auswirkungen kommunale Investitionen haben, zeigt sich auch am Beispiel der Ganztagsschulen. In einer Studie der Bertelsmannstiftung[5] wird gezeigt, dass insbesondere auch die langfristigen Effekte berücksichtigt werden müssen. So profitieren von einer Ausweitung guter Ganztagsangebote alle. Insbesondere werden auch alleinerziehende Elternteile gestützt, sodass diese eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können und es sinkt die Armutsgefährdung. Kinder aus sozial benachteiligten Elternhäusern haben bei guter Förderung bessere Chancen auf einen höheren Bildungsabschluss und damit bessere Aussichten auf Teilhabe am Arbeitsmarkt. In Summe ergibt dies für den Staat eine höhere Erwerbsbeteiligung und Produktivitätsgewinne, wachsende wirtschaftliche Wertschöpfung und damit verbunden höhere staatliche Einnahmen.

Eine Studie von IHS und Kommunalkredit[6] zu ökonomischen Effekten ausgewählter Infrastrukturinvestitionen zeigt etwa für den Bereich der Wasserversorgung/Abwasserentsorgung einen Investitionsbedarf von 7,8 bis 10,6 Mrd. Euro von 2018 bis 2030. Insgesamt ergibt dies einen jährlichen Beitrag zum BIP von rund 1 Mrd. Euro. Es ergeben sich weiters Rückflüsse aus Steuern und Abgaben für die öffentliche Hand von 3,6 bis 4,9 Mrd. Euro bis 2030 und es wird eine Beschäftigung von 88.499 bis 118.313 Personen (in VZÄ) garantiert.

Gemeinden brauchen finanzielle Unterstützung, um der Stabilisierungsfunktion nachkommen zu können

Ohne entsprechender Unterstützung durch Bund und Länder wird die Gemeindeebene mit der Bewältigung der Krise der Gemeindefinanzen überfordert sein. Insbesondere das hochkomplexe Finanzausgleichssystem führte in den vergangenen Jahren bzw. Jahrzehnten zu steigenden Abhängigkeiten der Gemeinden von Ländern und dem Bund und damit verbundenen eingeschränkten Handlungsspielräumen der Gemeinden.

Es wird für die Gemeinden daher von hoher Bedeutung sein, wie die Zusammenarbeit zwischen den drei Gebietskörperschaftsebenen in der Krise und auch bei der Krisenbewältigung funktioniert. Eine unzureichende Zusammenarbeit hingegen gefährdet das Aufrechterhalten des Leistungsangebotes der Gemeinden sowie eine zukunftsgewandte Infrastruktur.

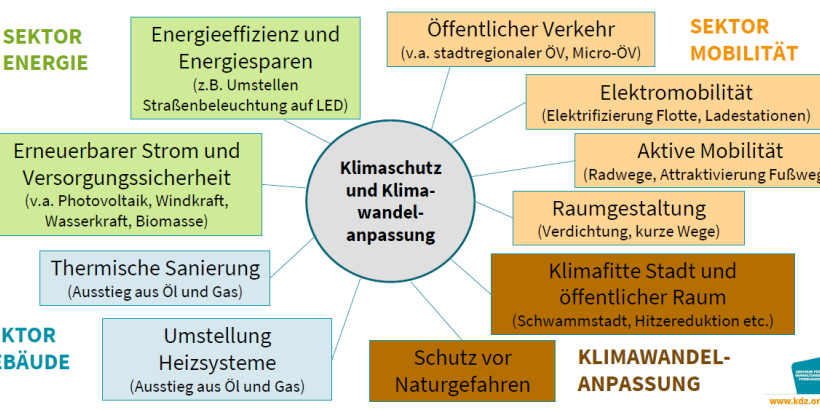

Es bleibt jedenfalls zu hoffen, dass es 2021 zu einer weiteren Stützung der kommunalen Investitionen kommt, um negative Langfristfolgen möglichst hintanzuhalten. Insbesondere eine Schwerpunktsetzung in den Bereichen Klimaschutz, Demografie und interkommunale Kooperation kann hier wichtige Beiträge leisten.[7]

Insgesamt ist wichtig zu betonen, dass kommunale Investitionen sowohl kurz- als auch langfristig einen sehr positiven Beitrag zur Wirtschaftsleistung erbringen und damit wesentlich dazu beitragen können, die aktuelle Wirtschafts- und Arbeitsmarktkrise zu bewältigen. Dementsprechend sollte dieses enorme Potenzial, welches sich hier ergibt, auch genutzt werden.

Über die Autorin:

Dr. Karoline Mitterer ist seit 2005 wissenschaftliche Mitarbeiterin beim KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung. Sie studierte Public Management an der FH Kärnten und dissertierte an der Wirtschaftsuniversität Wien. Zu ihren Arbeits- und Forschungsschwerpunkten zählen Finanzwirtschafts- und Finanzausgleichsagenden, Analysen zu Gemeinde- und Länderfinanzen und die Finanzierung und Steuerung öffentlicher Aufgaben, etwa in den Bereichen Pflege, Pflichtschulen, Kinderbetreuung oder ÖPNV.

[1] Mitterer/Hochholdinger: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Städte, 2020; Biwald et al.: Auswirkungen der Corona-Krise auf die Gemeindefinanzen, 2020.

[2] Sinabell et al.: Ökonomische Expertise für umwelt- und wirtschaftspolitische Entscheidungen zur Bewältigung der COVID-19- Krise, 2020, S. 14.

[3] Öffentlicher Sektor gemäß ESVG 2010 (Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen). Diese Definition liegt etwa der Berechnung der öffentlichen Verschuldung bzw. des „Maastricht-Defizites“ zugrunde.

[4] Buxbaum/Pirklbauer: Innovativer Sozialstaat, 2013, S. 7 ff.

[5] Krebs et al.: Zwischen Bildung und Betreuung, 2019, S. 28.

[6] Schnabl et al.: Zukünftiger dezentraler Infrastrukturbedarf in Österreich, 2018, S. 62 ff.

[7] Mitterer: Kommunaler Investitionsfonds, 2020, S. 25 ff.