Kennen Sie Alberschwende? Die Gemeinde im Bregenzerwald nahm, wie viele andere Gemeinden in Österreich, im Jahr 2015 einige Flüchtlinge aus Syrien bei sich auf. Doch ohne sich von der Überforderung auf internationaler und nationaler Ebene beirren zu lassen, nahmen die Dorfbewohnerinnen und -bewohner die Sache selbst in die Hand. Durch die Überwindung sektoraler und institutioneller Grenzen wurde eine lokale Lösung für eine globale Herausforderung auf die Beine gestellt.

Was zuerst als ziviles Engagement begann, entwickelte sich weiter zu der Initiative „Wir sind aktiv“, um die Grundvoraussetzungen für Hilfe zur Selbsthilfe zu schaffen. Dabei wurde eine Vermittlungsstelle für gemeinnützige Arbeit von den Asylwerbern für die Asylwerber eingerichtet. Doch der innovativste Schritt war die sektorenübergreifende Zusammenarbeit der Dorfgemeinschaft, um einen Weg zu finden, Flüchtlinge so schnell wie möglich in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Aktive Bürgerinnen und Bürger verhandelten mit lokalen Unternehmen und die Bürgermeisterin nutzte ihre Kontakte und Netzwerke, um öffentliche Einrichtungen bei der Suche nach einer Lösung einzubeziehen. Trotz des großen Widerstandes von Institutionen (1), die auf streng ausgelegte Gesetze und Vorschriften verwiesen, hat Alberschwende einen Weg gefunden, ein Volontariat speziell für Flüchtlinge zu schaffen, um eine frühzeitige Berufsorientierung und Arbeitsmarktintegration in Lokalbetrieben sicherzustellen. Mit dem Volontariat wird die lange Wartezeit zwischen der Gewährung von Asyl und dem Zugang zum Arbeitsmarkt sinnvoll überbrückt und die Integration in die Gesellschaft beschleunigt.(2)

Eine wichtige Rolle spielte in diesem Innovationsprozess die Bürgermeisterin von Alberschwende, die durch kollaborative Führungsqualitäten den Grundstein für eine Innovation der kommunalen Governance legte. Lokale Politikerinnen und Politiker können durch die proaktive Schaffung von Innovationsräumen, wo Akteure befähigt werden und bereichsübergreifendes Denken gefördert wird, neue Lösungswege für scheinbar unüberwindbare Herausforderungen weisen.

Dieser Beitrag zeigt innovative Beispiele aus der Praxis auf, die in sensiblen und komplexen Themen wie Migration und Bildung eine scheinbar unmögliche Kluft zwischen Akteuren überwunden haben. Welche Faktoren diese Innovationsprozesse unterstützt haben, wurde in einer wissenschaftlichen Arbeit untersucht, die wir hier zusammengefasst haben. (3)

1 Herausforderung der Kommunalpolitik in der heutigen Zeit

Das Dasein als Kommunalpolitikerinnen und -politiker ist fordernd. Man will die eigene Stadt oder Gemeinde weiterbringen, übernimmt Verantwortung und versucht sein Möglichstes, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen.

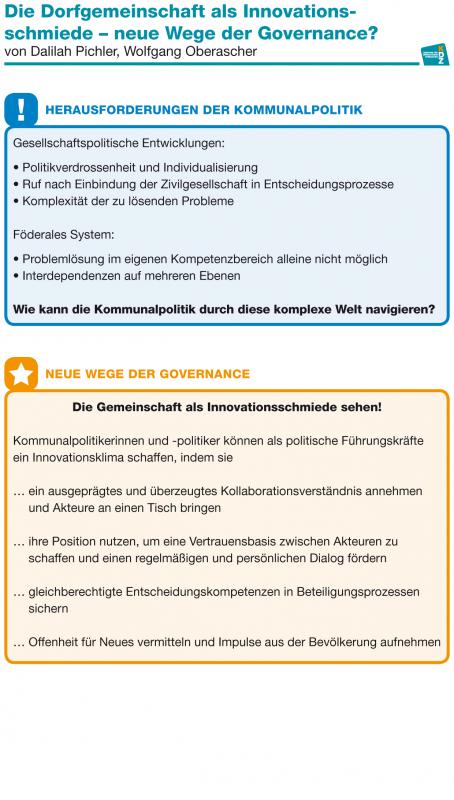

Grenzen erwachsen im Arbeitsalltag aber leider allzu oft gleich von mehrfacher Seite. Einerseits konstatieren gesellschaftspolitische Entwicklungen – häufig als sogenannte Mega-Trends betitelt – eine allgemeine Politikverdrossenheit und eine Individualisierung der Gesellschaft. Jeder will, dass die eigenen Interessen als prioritär gesehen werden und damit natürlich auch für die kommunalpolitischen Entscheidungsträgerinnen und -träger ausschlaggebend sein sollen. Zudem sollen möglichst alle Stakeholder bei Entscheidungsprozessen miteinbezogen werden. Kurzum, Lokalpolitikerinnen und -politiker müssten mit einer schnellen Entscheidung es allen recht machen können.

Andererseits reichen die Lebensrealitäten der Bürgerinnen und Bürger auf kommunaler Ebene häufig über die durch das föderale System eingeräumten gesetzlichen Möglichkeiten des Handelns hinaus. Man müsste eigentlich in Handlungsbereiche anderer Gebietskörperschaften oder eines anderen Kompetenzträgers hineinwirken, wenn man eine Herausforderung direkt lösen möchte. Spielt das Gegenüber nicht mit, steht es vielfach schlecht um eine Problemlösung. Die heute aufrechten und gelebten Interdependenzen zwischen den Akteuren auf mehreren Ebenen werden nur bedingt durch „klassische Gesetze“ widergespiegelt, und fordern stattdessen zunehmend neue Strukturen der Governance.

Ein Fehlen entsprechender Strukturen kann hemmen – gerade wenn aus Eigeninitiative und -engagement mehr für die eigene Stadt oder Gemeinde getan werden will. Die Gefahr besteht, in Ohnmacht zu verfallen bzw. einer komplexen Situation nicht Herr werden zu können.

Genau das Gegenteil ist erfreulicherweise jedoch auch schon gelebte Praxis. Durch Innovation und unter Anwendung moderner Governance-Prinzipien finden moderne Kommunalpolitikerinnen und -politiker erfrischende, neue Wege, um letztlich doch durch Innovation zum Ziel zu gelangen.

2 Alberschwende, Miltenberg, Hackney – eine Vorstellungsrunde

Man spricht oft von der Wichtigkeit von Innovationskraft in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Wobei es hier nicht nur darum geht, Veränderung herbeizuführen. Vielmehr soll einen Schritt weiter in Richtung Innovation gedacht werden, wobei die Trennlinie zwischen Veränderung und Innovation nicht immer ganz klar ist. Während Veränderungen die Weiterentwicklung oder Verbesserung von Dienstleistungen oder Organisationsstrukturen betreffen, ist Innovation eine disruptive Veränderung, bei der vorhandene Ressourcen anders kombiniert und bestehende Praktiken verdrängt werden. Dies ist auch als „schöpferische Zerstörung“ nach dem österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter bekannt.(4) Auch wenn Praktiken bereits anderswo im öffentlichen Sektor angewendet werden, so sind sie trotzdem innovativ, wenn sie für die involvierten Akteure in ihrem lokalen Kontext als neu beurteilt werden.(5)

Im folgenden Abschnitt werden genau solche Beispiele aufgezeigt, wie auf lokaler Ebene auf dringliche Herausforderungen neue Wege der Governance eingeschlagen wurden. Die Beispiele wurden anhand einer vergleichenden Fallstudie im Rahmen einer Masterarbeit (6) untersucht und werden hier in gekürzter Form beschrieben.

2.1 Gemeinde Alberschwende, Österreich

Alberschwende, eine Gemeinde im Bregenzerwald, war, wie viele andere Gemeinden, mit der Aufgabe konfrontiert, geflüchtete Menschen in ihrer Dorfgemeinschaft aufzunehmen. Es begann zuerst als Initiative eines Vereins und mit dem Engagement der Bürgermeisterin, eine Abschiebung nach der Dublin-Regelung zu verhindern. Nachdem die Geflüchteten dann schlussendlich bleiben konnten, wurde die Initiative zu „Wir sind aktiv“ weiterentwickelt. Es wurde eine Vermittlungsstelle für Asylwerberinnen und Asylwerber eingerichtet, bei der die Geflüchteten sich selbst organisierten und unentgeltliche und gemeinnützige Arbeiten leisten konnten.

Die engagierten Akteure dachten gleichzeitig weiter und erkannten, dass die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt eine weitere schwere Hürde sein würde. Aktive Bürgerinnen und Bürger verhandelten mit lokalen Unternehmen und die Bürgermeisterin Angelika Schwarzmann nutzte ihre Kontakte und Netzwerke, um öffentliche Einrichtungen wie AMS und AUVA bei der Suche nach einer Lösung einzubeziehen. Es entstand eine begleitende Berufsorientierung, bei der die/der Bleibeberechtigte ein Volontariat in lokalen Unternehmen absolvieren kann. Mit dem Volontariat wird die lange Wartezeit zwischen der Gewährung von Asyl und dem Zugang zum Arbeitsmarkt sinnvoll überbrückt und die Integration in die Gesellschaft beschleunigt.

2.2 Landkreis Miltenberg, Deutschland

Der Landkreis Miltenberg in Deutschland steht langfristig vor zwei demografischen Herausforderungen. Zum einen erlebt der ländlichere Bezirk einen demografischen Wandel mit einer immer älter werdenden Bevölkerung, einem Rückgang des Anteils junger Menschen und einem Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in der Region. Andererseits sind während der Migrationskrise 2015 viele Flüchtlinge in die Region gekommen und mussten in die Gesellschaft integriert werden.

Landrat Jens Marco Scherf sah die Zuwanderung als Chance und bemühte sich, einen Weg zu finden, um diese beiden Herausforderungen in einer gemeinsamen Lösung zu bewältigen. Er wurde von einem lokalen Unternehmer dazu angeregt, die Integration der Flüchtlinge in die Gesellschaft durch ihre Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern. Infolgedessen brachte der Landkreis Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammen, darunter Unternehmen, Weiterbildungsinstitutionen, die Arbeitsagentur und Sozial- und Jugendämter, und formte eine kreative Konzeptgruppe. In einem informellen und geschützten Rahmen entwickelten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein Ausbildungskonzept, um Flüchtlinge wirksamer in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

Ein großes Problem war die besonders hohe Abbruchquote in Schulen und Ausbildungsplätzen. Die Konzeptgruppe entwickelte ein mehrphasiges Modell, die „Ausbildungsinitiative Asyl“. Zunächst werden in einer Vorbereitungsphase die Kompetenzen und die Lernbereitschaft ermittelt und die Kandidatinnen und Kandidaten bei der Praktikumssuche unterstützt. In einem zweiten Schritt werden die Auszubildenden darauf vorbereitet, was sie in ihrer Ausbildung erwarten und mit welchen Hürden sie konfrontiert werden können. Schließlich erhalten sie während der mehrjährigen Ausbildungszeit ein intensives persönliches Coaching und werden in diesem Prozess sozialpädagogisch betreut. Abgesehen von geringeren Abbruchquoten konnte ein weiterer Erfolg gefeiert werden. Vorbehalte und Unsicherheiten auf Unternehmerseite konnten abgebaut werden, was dazu führte, dass die Unternehmen der Beschäftigung von geflüchteten Menschen offener gegenüberstanden und mehr Verständnis für die Hürden, mit denen diese neuen Arbeitskräfte konfrontiert sind, aufgebracht wurde.

2.3 Stadtbezirk Hackney, London, Vereinigtes Königreich

Im Londoner Stadtteil Hackney belegten Evaluierungen große Ungleichheiten in der Bevölkerung. Besonders betroffen war die Bevölkerungsgruppe junge schwarze Männer („Young Black Men“: YBM) in vielen Bereichen öffentlicher Dienstleistungen, darunter Bildung, Arbeit, Gesundheit und Justiz. Das war der Anstoß für einen weitreichenden Veränderungsprozess in Bezug auf institutionellen Rassismus, damit die Lebenssituation dieser Bevölkerungsschicht langfristig verbessert wird. Der Dachverband der NGOs für den Stadtteil Hackney hat die Notwendigkeit hervorgehoben, sich mit dem Problem von ethnischen Ungleichheiten zu befassen, als Auslöser von Bildungsabbrüchen und Bandenkriminalität unter dieser Bevölkerungsgruppe.

Im Jahr 2014 wurde es zur Priorität des Bezirksrates erklärt, Ungleichheiten in Bezug auf YBM in den nächsten zehn Jahren abzubauen. Bezirksrätin Antoinette Bramble setzte sich für das ehrgeizige Unterfangen ein, Vereine, karitative Einrichtungen, NGOs und den öffentlichen Sektor sowie Unternehmen zusammenzubringen, um gemeinsam die Gründe für diese Unverhältnismäßigkeit bezüglich YBM zu eruieren. In dieser Konstellation wurden ganzheitliche Lösungen vorgeschlagen und konkrete Maßnahmen festgelegt, um die Situation dieser Zielgruppe zu verbessern.

Darüber hinaus wurde im gesamten Bezirk ein Kulturwandel angestrebt, um bewusste und unbewusste Vorurteile in Bezug auf ethnische und kulturelle Identität in Angriff zu nehmen. Eine Reihe wichtiger Akteure traf sich regelmäßig in einem formellen Rahmen, üblicherweise unter dem Vorsitz der Bezirksrätin Bramble, und diese mussten laufend berichten, was ganz konkret zur Verbesserung der Lebenssituation von YBM beigetragen wird. Beispiele für umgesetzte Maßnahmen sind die Zusammenarbeit mit Bildungseinrichtungen zur Verringerung der Abbruchquoten von jungen schwarzen Männern, respektierte Personen in der Gemeinschaft als „Coaches“ für Jugendliche auszubilden sowie die Förderung der kulturellen Diversifizierung von Arbeitskräften in Betrieben.

3 Wie neue Wege der Governance gefördert wurden

Was ist nun der gemeinsame Nenner dieser drei Beispiele? Allgemein hervorgetan hat sich das stark ausgeprägte Kollaborationsverständnis der politischen Führungskräfte in allen drei Beispielen.(7) Kollaboration ist jedoch nicht mit Kooperation oder Koordination gleichzusetzen. Kollaboration geht nämlich einige Schritte weiter als die letzteren zwei, da die involvierten Akteure über Organisationsgrenzen hinaus eine enge, kontaktintensive und vertrauensvolle Beziehung pflegen, gemeinsam langfristige Ziele erarbeiten und regelmäßig und bereitwillig Ressourcen in Form von Information, Netzwerken, Personal oder Kapital zur Verfügung stellen, damit diese gemeinsamen Ziele im Kollektiv umgesetzt werden.(8)

Die Innovationsprozesse zeichneten sich durch vier Merkmale aus (9), die bei allen Beispielen in ähnlicher Form vorkamen. Erstens ermöglichten und unterstützten die Politikerinnen und Politiker formelle und auch informelle Treffen der relevanten Stakeholder. Hier liegt es an der politischen Führungskraft, die richtigen Akteure an den Tisch zu bringen und Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Interessenvertretungen über die „üblichen Verdächtigen“ hinaus sicherzustellen.

Dabei ist es unerheblich, ob die politische Führungskraft aktiv in diesen Arbeitskreisen mitwirkt. Vielmehr geht es darum, den Prozess zu unterstützen, die richtigen Menschen an den Tisch zu bringen, Freiraum für Gestaltung zu überlassen und für den Arbeitsprozess dieser Akteure einzustehen. Das gilt vor allem bei sensiblen Themen mit oft sehr unterschiedlichen Wertevorstellungen, wie es in den drei Beispielen mit den Themen Migration, Integration und institutionellem Rassismus der Fall war.

Die Politikerinnen und Politiker anerkannten in allen Beispielen die Komplexität, betrachteten das Problem ganzheitlich und standen resolut hinter den Arbeiten der ins Leben gerufenen Gruppe. In diesem Arbeitsumfeld kann ein Austausch von Perspektiven des zu bewältigenden Problems stattfinden und Ursachen können ergründet werden. Durch diese regelmäßigen und persönlichen Dialoge wird ein gemeinsames Verständnis zwischen den Akteuren gefördert, Interdependenzen zwischen ihnen aufgezeigt und Vertrauen aufgebaut.(10)

Vertrauen ist das nächste Stichwort im Innovationsprozess, denn ein zweiter Aspekt war die gute Vertrauensbasis zwischen den beteiligten Akteuren und der Politik. Diese war fundiert durch den politischen Willen, Veränderungsprozesse zu starten, Prioritäten auf die politischen Agenden zu setzen und Neues zu probieren. In Alberschwende zum Beispiel wurde der Führungsstil der Bürgermeisterin als authentisch und persönlich beschrieben. Die Bürgerinnen und Bürger wurden ermutigt, etwas zu unternehmen, und konnten auf die politische Unterstützung zählen. Ebenso im Beispiel Miltenberg, wo der Landrat besonders den Arbeitsprozess in Schutz nahm und bei Kritik und Widerstand Stellung bezog, da er von der neuen Initiative überzeugt war. Auch in Hackney setzte die Politik ein Zeichen und anerkannte die Ungleichheiten in der Bevölkerungsgruppe junger schwarzer Männer in ihrem Stadtbezirk als Ursache für weitreichende Probleme ebendieser in vielen Lebensbereichen. Durch die langjährigen persönlichen Beziehungen zu Repräsentanten des Non-Profit-Sektors konnte die Bezirksrätin in Konflikt stehende Akteure zusammenbringen, um gemeinsam an einen Strang zu ziehen.

Zusammenfassend gesagt diskutierten und entschieden politische Akteure auf Augenhöhe mit den Beteiligten und sahen sich auch als Mediatorinnen und Mediatoren im Prozess. Es wurde den Bürgerinnen und Bürgern, den Interessenvertretungen sowie Verwaltungsbediensteten großes Vertrauen und Respekt entgegengebracht, denn in allen drei Fällen glaubten die befragten politischen Führungskräfte, dass neue und kreative Ideen am besten aus der Zusammenarbeit der relevanten Akteure entspringen können. Auf der anderen Seite empfanden die beteiligten Akteure besonders diese Vertrauensbasis als einzigartig und untypisch in einem politischen Kontext und fühlten sich dadurch befähigt und motiviert, sich für die gemeinsame Sache einzusetzen.(11)

Der dritte Ansatz liegt bei gleichberechtigten Entscheidungskompetenzen. Partizipation und Beteiligung standen an erster Stelle in diesen Prozessen. Es sind Strukturen zu entwickeln, bei denen die Akteure sich möglichst früh einigen, wie bindende Entscheidungen getroffen werden sollen. Den Vorteil in diesen Beteiligungsprozessen sahen die befragten Politikerinnen und Politiker vor allem in den neu entstandenen Ideen, dem Ressourcenaustausch sowie in der Wahrnehmung der Eigenverantwortung und im Engagement der Akteure. Gleichzeitig ist es in diesem Bereich besonders herausfordernd, alle so gut wie möglich einzubinden, ohne auszugrenzen.(12) Unterschiedliche Beteiligungsprozesse finden in Österreich bereits vor allem durch die Lokale Agenda 21 statt und können als Grundlage dienen, in Gemeinden Bürgerbeteiligung zu fördern.

Letztlich und ganz zentral gilt, dass die Politik die Innovationsbereitschaft vorlebt und davon überzeugt ist, dass neue Wege in ihrem Kontext beschritten werden können. Diese Offenheit und Risikobereitschaft müssen Politikerinnen und Politiker vorleben und vermitteln, damit die Zivilgesellschaft und Verwaltungsbedienstete sich befähigt fühlen und aktiv werden.

In den Beispielen konnten den politischen Führungskräften Charakteristika aus zwei Theorien der Leadership-Forschung zugewiesen werden. Zum einen die transformationale Führung (13), die sich besonders durch eine visionäre Führungspersönlichkeit auszeichnet, die über individuelle Ziele hinweg sich einem organisatorischen Wandel mit übergeordneten Zielen verschreibt. Dieser Führungsstil motiviert die Anhängerschaft durch Vorbildfunktion, langfristiges Denken und Befähigung der Akteure. Die zweite und etwas jüngere Führungstheorie ist der kollaborative Führungsstil. Hier tritt die Führungspersönlichkeit eher in den Hintergrund und lässt die „Führung“ zu einem dynamischen Gruppenprozess werden. Durch die Einrichtung und Pflege von sektorenübergreifenden Kollaborationen werden verschiedene Gruppen und Organisationen zusammengebracht, um Public Value zu schaffen und komplexe soziale Probleme anzugehen.(14) Dieser Stil umfasst einen geschickten Umgang mit Konflikten, Verhandlungen und Meinungsvielfalt, die Stärkung des (Gemeinde-)Zusammenhalts, Verantwortungsübernahme, laufendes Lernen und Innovation.(15)

4 Wohin geht die Reise?

Wie können Lokalpolitikerinnen und -politiker also am Ende Innovation in Steuerung und Governance fördern?

Zuallererst ist die Schaffung eines unterstützenden Innovationsklimas innerhalb und über Organisations- und Sektorengrenzen hinweg unerlässlich, damit innovatives Denken gedeihen kann. Die Befähigung von Verwaltungsbediensteten sowie Bürgerinnen und Bürgern durch die Gewährung von Gestaltungsfreiraum führt zu einem offeneren Austausch von Information, Wissen und anderen Ressourcen.(16) Als gewählte Vertretung sollten Politikerinnen und Politiker es als Hauptaufgabe sehen, Inklusion und Partizipation der weniger aktiven Bürgerinnen und Bürger zu fördern, um so ein Ungleichgewicht der Interessenvertretungen zu vermeiden.

Eine weitere Empfehlung ist, dass politische Führungskräfte die zugrunde liegende Komplexität eines Problems anerkennen. Je sensibler oder komplexer das Thema ist, desto mehr müssen Führungskräfte den Innovationsprozess schützen, indem sie Haltung zeigen, (politische) Risiken eingehen und Verantwortung für den Prozess übernehmen.(17) Hier gehört es zur Aufgabe der Politik, vorzuleben, dass man bereit dazu ist, Neues zu wagen bzw. auszuprobieren. In einer Welt mit einer immer aktiver werdenden Zivilgesellschaft werden nur ganzheitliche Lösungsansätze langfristig Wandel herbeiführen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Kreativität und Mut im Gestaltungsprozess sowie Beharrlichkeit zum Erreichen der gemeinsamen Ziele maßgeblich beitragen. Trotz aller impliziten und expliziten Hindernisse während eines politischen Prozesses zeigen die vorstehenden Beispiele, dass ein Fehlen von institutionalisierten Strukturen kein Hindernis für eine politische Vision sein muss. Vielmehr öffnen agile Strukturen und ein modernes Kollaborationsverständnis bei den Entscheidungsträgerinnen und -trägern genau jene Türen, die ansonsten häufig verschlossen bleiben würden.

Dieser Beitrag stammt aus der Jubiläumspublikation "50 Jahre KDZ - Nachhaltig wirken".

Dieser Beitrag ist in gekürzter Version bereits am Blog des Instituts für Föderalismus erschienen.

Fußnoten:

- Vergleiche hierzu das Unterkapitel 2.1 im vorliegenden Beitrag.

- Siehe Regionalentwicklung Vorarlberg: „Wir sind aktiv“ aus Alberschwende, 2017.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Schumpeter: Capitalism, socialism and democracy, 1942.

- Vgl. Rogers: Diffusion of innovations, 2003.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Keast et al.: Getting the right mix, 2007.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Ansell; Gash: Collaborative Governance in Theory and Practice, 2008.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.

- Vgl. Burns: Leadership, 1978; Bass: Leadership and performance beyond expectations, 1985.

- Vgl. Crosby; Bryson: Integrative leadership and the creation and maintenance of cross-sector collaborations, 2010.

- Vgl. Heifetz: Leadership without easy answers, 1994, S. 26.

- Vgl. Bekkers et al.: Linking innovation in the public sector, 2011.

- Vgl. Pichler: Political Leadership in Urban Governance, 2018.