Zukunftsorientierte Perspektiven durch Bündeln von Ressourcen und neuen Kooperationsformen zur Erhaltung der Handlungsfähigkeit von Gemeinden.

Die finanzielle Lage der Städte und Gemeinden ist massiv angespannt. Da mittelfristig keine Entspannung der Lage zu erwarten ist, sind die Kommunen gezwungen, innerhalb ihres Handlungsspielraumes Einsparungen vorzunehmen. Dabei können sie grundsätzlich aus einem breiten Mix an Maßnahmen wählen. Neben den klassischen Konsolidierungsansätzen wie dem Ausschöpfen von Einnahmenpotenzialen und Aufgabenkritik rücken dabei verstärkt auch innovative Ansätze in den Fokus.

Diese Fragestellungen wurden in einer vom Österreichischen Städtebund beauftragten und vom KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung erstellten Studie behandelt. So werden etwa die Erfolgsfaktoren ganzheitlicher Konsolidierungsansätze herausgearbeitet. Auch die Einschätzung der Vertreterinnen und Vertreter zur finanziellen Lage und den Handlungsmöglichkeiten werden behandelt. Diese beiden Aspekte wurden bereits im ÖGZ-Beitrag „Gestalten trotz Krise“ in der Ausgabe 7/2025 behandelt.

Nachfolgend sollen einige Beispiele vor den Vorhang geholt werden, die als Inspiration dienen und zur Weiterentwicklung anregen können.

Vielfältige Kooperationsformen eröffnen neue Möglichkeiten

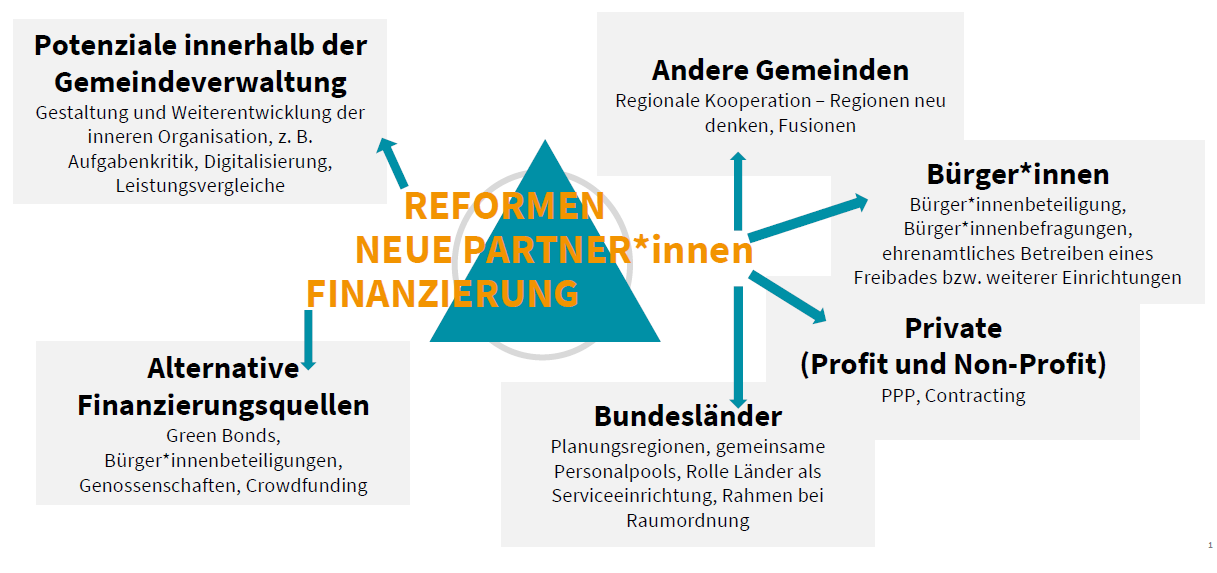

Während ganzheitliche Konsolidierungsstrategien den langfristigen Rahmen sichern, zeigen innovative Projekte, wie Städte und Kommunen neue Spielräume durch neue Kooperationen erschließen können. In vielen Gemeinden und Städten entstehen Modelle, die über klassische Sparmaßnahmen hinausgehen und durch Kooperation, Digitalisierung oder Bürgerbeteiligung neue Perspektiven eröffnen (Abbildung 1).

Regionale Planungsverbände Kinderbetreuung in Tirol

Im Bezirk Lienz wurde die Herausforderung deutlich, ausreichend ganztägige und ganzjährige Betreuungsplätze für Kinder ab zwei Jahren anzubieten. Besonders in Ferienzeiten und nachmittags variierte das Angebot stark zwischen den Gemeinden. Mit Blick auf das ab 2026 vorgesehene Recht auf einen Betreuungsplatz setzte das Land Tirol auf neue, flexible und kosteneffiziente Modelle.

Um die Gemeinden bei der Umsetzung zu unterstützen, stellt das Land Tirol überregionale Strukturen zur Verfügung. So werden Koordinierungsstellen in den Planungsverbänden errichtet. Sie bilden das Bindeglied zwischen Gemeinden, Trägern und Eltern, aber auch Betrieben. Ein wichtiger Aspekt ist dabei die überregionale Abstimmung der Angebote, sodass Kinder einfacher über die Gemeindegrenze hinauspendeln und insgesamt die Gruppen der Gemeinden besser ausgelastet werden können. Ziel ist es, die Organisation der Kinderbetreuung durch gemeindeübergreifende Zusammenarbeit effizienter und flexibler zu gestalten und dabei bestehende Kapazitäten besser zu nutzen.

Ein weiterer Aspekt ist die Implementierung einer digitalen Anmeldeplattform, die Bedarfserhebung und Platzvergabe transparent gestaltet. Gleichzeitig reduziert eine digitale Abwicklung den Verwaltungsaufwand und steigert die Nachvollziehbarkeit für alle Beteiligten.

Gemeinsame Baurechtsverwaltung im Vorderland

Ein Beispiel für die langfristige Sicherung von Qualität und Effizienz bietet die gemeinsame Baurechtsverwaltung von zwölf Gemeinden im Vorarlberger Vorderland. Hintergrund war das Fehlen von qualifiziertem Fachpersonal in kleinen Gemeinden, insbesondere in den Bereichen Bautechnik und Rechtswissenschaften. Mit der zentralen Verwaltung in Sulz konnten Verfahren gebündelt und professionalisiert werden. Die Finanzierung erfolgt nach einem transparenten Schlüssel entsprechend der Einwohnerzahl. Seit 2016 wurde der Aufgabenbereich schrittweise erweitert, unter anderem auf Kanalgebühren, Feuerbeschau und Hausnummernvergabe. Der Nutzen liegt nicht nur in der fachlichen Qualität und Effizienz, sondern auch in der hohen politischen Akzeptanz. Hier zeigt sich gut, dass interkommunale Zusammenarbeit Kompetenzen bündeln, Doppelstrukturen abbauen und gleichzeitig die Rechtssicherheit erhöhen kann.

Bürgerbeteiligung in Vöcklabruck

Die Stadtgemeinde Vöcklabruck hat 2024 ein Bürgerbeteiligungsmodell im Energiebereich eingeführt. Nach dem Prinzip „Sale and Lease Back“ erwerben Bürgerinnen und Bürger Photovoltaikmodule, die auf öffentlichen Gebäuden installiert werden. Die Gemeinde least diese zurück und zahlt über einen Zeitraum von zehn Jahren eine feste Rendite aus. Bereits im ersten Jahr konnten zwei Anlagen umgesetzt werden, eine dritte ist in Planung. Das Modell verbindet finanzielle Beteiligung mit dem Ziel größerer Energieautonomie und hat gleichzeitig eine hohe Symbolkraft: Bürgerinnen und Bürger werden direkt in die Energiewende einbezogen. Transparenz in der Abwicklung, eine attraktive Verzinsung und das Vertrauen in die Kommune sind entscheidend für den Erfolg.

Ehrenamtlicher Betrieb eines Hallenbades in Groß Gerungs

In Groß Gerungs betreibt ein gemeinnütziger Verein das örtliche Hallenbad mit angeschlossener Sauna. Der Betrieb ist zwar eingeschränkt, doch durch ehrenamtliches Engagement können Organisation, Instandhaltung und Gästebetreuung gewährleistet werden. Die Finanzierung erfolgt über Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder und freiwillige Mitarbeit. Eine Versicherung, die im Mitgliedsbeitrag enthalten ist, deckt Unfall- und Haftpflichtrisiken ab. Das Modell zeigt, wie bürgerschaftliches Engagement auch in strukturschwachen Regionen zum dauerhaften Erhalt überregionaler Einrichtungen beitragen kann. Zugleich wird aber deutlich, dass eine starke Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und rechtliche Unsicherheiten Risiken darstellen.

Bürgerbeteiligung bei der Haushaltskonsolidierung in Zeist (NL)

In der Stadt Zeist in den Niederlanden wurde bereits 2010 ein Budgetkonsolidierungsprozess unter enger Einbindung der Bevölkerung erstellt. 2021 wurde ein weiterer Prozess aufgesetzt. Dabei wurden 200 repräsentative Bürgerinnen und Bürger befragt, wie das angespannte Budget entlastet werden kann. In themenspezifischen Arbeitsgruppen erarbeiteten die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam konkrete Vorschläge, wobei ihr Erfahrungswissen der lokalen Bevölkerung als wichtigste Grundlage diente. Ein Beispiel hierfür war die Reduktion der Instandhaltungskosten in einem Park, da aufwendige Maßnahmen von den Anwohnenden als wenig sinnvoll erachtet wurden. Schwerpunkte waren weiters eine bessere Steuerung im Instandhaltungsbereich sowie Maßnahmen zur Digitalisierung. Darüber hinaus wurden Investitionen festgelegt, die den Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig erschienen, darunter der Bau einer Fahrradstraße und Investitionen in die Biodiversität.

Grenzen innovativer Ansätze

Die vorgestellten Beispiele machen sichtbar, dass finanzielle Herausforderungen auch Chancen eröffnen, neue Wege zu beschreiten. Sie zeigen, wie Kooperation zwischen Gemeinden, innovative Finanzierungsmodelle, digitale Werkzeuge und bürgerschaftliches Engagement wesentliche Bausteine für zukunftsfähige kommunale Leistungen sind. Ganzheitliche Konsolidierungsstrategien schaffen Stabilität, während innovative Projekte zusätzliche Handlungsspielräume eröffnen. Die Beispiele machen deutlich, dass Kommunen auch unter schwierigen Bedingungen handlungsfähig bleiben können, wenn Strategie, Zusammenarbeit und Offenheit für neue Ansätze zusammenkommen. Sie sind jedoch keine Patentrezepte, sondern Anregungen, die zeigen, wo Chancen liegen. Viele Gemeinden und Städte werden dennoch zusätzliche Unterstützung benötigen, denn Konsolidierung hat ihre Grenzen.