Nach Angaben der Weltbank ist der Anteil der ländlichen Bevölkerung weltweit von 67 % im Jahr 1960 auf 43 % im Jahr 2023 gesunken. Diese Verschiebung hat weitreichende Konsequenzen für Kommunen und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen.

Städtische Verwaltungen sehen sich mit einem starken Bevölkerungsanstieg konfrontiert, der den Druck auf Infrastrukturen wie den öffentlichen Nahverkehr, das Gesundheitswesen oder die Bildungseinrichtungen erhöht. Zudem wird städtischer Wohnraum aufgrund von Wohnungsknappheit immer teurer. Der Mangel an Erholungsräumen wiederum führt dazu, dass Zweitwohnsitze von Städterinnen und Städtern am Land, die auf der Suche nach einer Auszeit vom hektischen Stadtleben sind, Auswirkungen auf die „Dorfgemeinschaft“ vor Ort haben. Ländliche Gemeinden kämpfen im Gegenzug mit Abwanderung, vorrangig von jungen Menschen, wodurch der Anteil der alternden Bevölkerung sukzessive ansteigt. Dies hat nicht bloß Auswirkungen auf das soziale Gefüge, sondern damit einher gehen oft der Verlust an finanziellen Ressourcen und politischem Einfluss. Neben diesen demografischen Veränderungen erfordert auch der fortschreitende Klimawandel ein Neuausrichten und große Anstrengungen in der lokalen Verwaltungspraxis. Dies betrifft sowohl Kommunen im städtischen als auch im ländlichen Raum, auch wenn die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen unterschiedlich sind. Das vielerorts beobachtete Auseinanderdriften von Stadt und Land verhindert zudem a priori nachhaltige Lösungen.

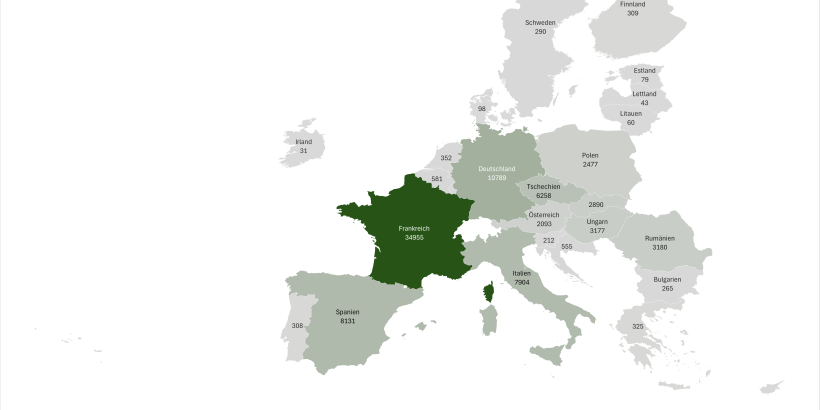

Wie Städte und Gemeinden die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Spannungsfeld von Stadt und Land bewältigen könnten, wurde in den letzten fünf Jahren im Rahmen eines internationalen Forschungsprojekts unter Mitwirkung des KDZ intensiv untersucht. Unter dem Titel „Local Government and the Changing Urban-Rural Interplay“ (LoGov; www.logov-rise.eu) startete im Jahr 2019 ein interdisziplinäres Konsortium mit 18 Partnerorganisationen aus sechs Kontinenten, das sich zum Ziel setzte, die Rahmenbedingungen und Bedarfe urbaner und ruraler Kommunen weltweit zu analysieren und zu verbessern. Dabei entstand ein globales Netzwerk aus Wissenschaft, Forschung und Praxis, das gemeinsam Lösungsansätze und Empfehlungen für die Kommunalverwaltungen erarbeitete. So wurde unter anderem beleuchtet, ob der demografische Wandel durch interkommunale Zusammenarbeit oder die Zusammenlegung kleinerer Gemeinden besser bewältigt werden kann oder ob Public-private-Partnerships das Patentrezept für die Daseinsvorsorge und die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen in Zeiten knapper öffentlicher Mittel darstellen. Unter die Lupe genommen wurde aber auch, inwieweit die zwischenstaatlichen Beziehungen das Stadt-Land-Gefälle abfedern oder gar befördern und ob Bürger*innenpartizipation unterschiedlich erfolgreich ist, je nachdem, ob es in kleinen, ruralen oder großen, urbanen Kommunen eingesetzt wird. Soviel vorweg, einfache Lösungen und Blaupausen gibt es keine, dafür sind Städte und Gemeinden weltweit viel zu unterschiedlich aufgestellt. Aber es gibt durchaus gute Praktiken, die jedenfalls als Inspiration und Grundlage für eine Weiterentwicklung und ein Umdenken dienen können, und manchmal haben wir tatsächlich Beispiele gefunden, die übertragbar sind, auch nach Österreich. Unumstritten ist, dass die Herausforderungen, die durch die Stadt Land-Kluft entstehen, innovative Ansätze

erfordern. Die kommunalen Aufgaben wandeln sich weiter und verlangen neue Formen der Zusammenarbeit, Flexibilität und einen klaren Fokus auf die Bedarfe der Menschen.

Fortsetzung der internationalen Zusammenarbeit

Mit der Abschlusskonferenz in Wien am 12. und 13. September 2024 wurden die zentralen Ergebnisse nochmals vor den Vorhang geholt und gemeinsam diskutiert. Obwohl das LoGov-Projekt offiziell am 30. September ausgelaufen ist, sollen die Aktivitäten weitergeführt werden, um die Ergebnisse abzusichern. Geplant sind unter anderem die Schaffung eines LoGov-Wissenshubs, der Ressourcen, Werkzeuge und bewährte Praktiken zur Reform der Kommunalverwaltungen weltweit teilt, oder gemeinsame Publikationen und Politikberatung, um die Forschungsergebnisse in den politischen Diskurs einzubringen und damit mittel- bis langfristig in die

Praxis umzusetzen.

Apropos gemeinsame Publikationen: Als „Projektnachlese“ werden im Frühjahr 2025 noch drei Bücher im Palgrave Macmillan Verlag zu den Schwerpunkten kommunale Dienstleistungen, Strukturen und intergouvernementale Beziehungen sowie Bürger*innenpartizipation auf lokaler Ebene erscheinen. Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Daten und Fakten LoGov-Projekt

18 Partnerorganisationen, 6 Kontinente, 117 internationale Austauschmaßnahmen zwischen den Partnerinstitutionen, um den Wissenstransfer zu fördern und die Vorort-Problematiken besser zu verstehen; 5 umfassende Analysen zu den Bereichen Gemeindekompetenzen und Services, Gemeindefinanzen, Gemeindestrukturen, zwischenstaatliche Beziehungen der Kommunalverwaltungen und Bürger*innenpartizipation auf lokaler Ebene, 16 Länderberichte, die die Aufgaben und Rahmenbedingungen der Kommunalverwaltungen in verschiedenen Kontexten darstellen, 3 LoGov Edited Books (Erscheinungstermin Frühjahr 2025):

- Velasco Caballero, Francisco Burgi Martin & Kössler Karl (erscheint 2025). Municipal tasks and financing: an urban-rural perspective. Palgrave Macmillan.

- Kössler, Karl & Belser, Eva Maria (erscheint 2025). Local government structure and intergovernmental relations: an urban-rural perspective. Palgrave Macmillan.

- Kössler, Karl & Schläppi, Erika (erscheint 2025). Citizen participation in local governance: an urban-rural perspective. Palgrave Macmillan.