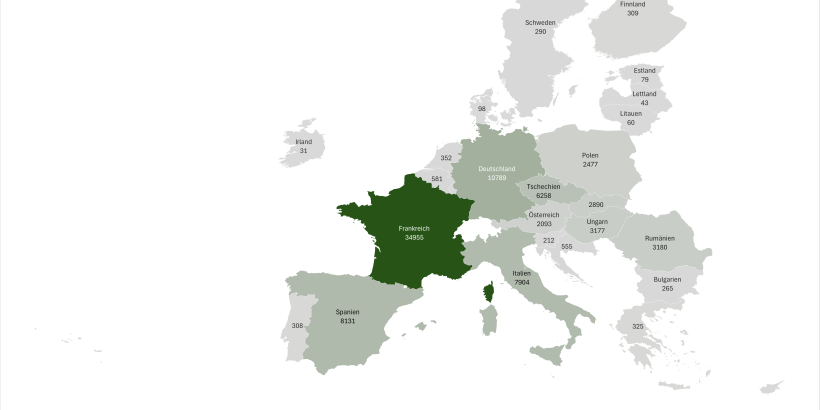

Der EU-Aufbauplan verfolgt das Ziel, den Mitgliedstaaten eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Entwicklung nach der Pandemie zu ermöglichen. Ende April wurde der nationale Aufbau- und Resilienzplan mit einem abgerufenen Investitionsvolumen von 4,5 Mrd. Euro an die Europäische Kommission übermittelt. Insgesamt stehen Österreich bis Ende 2026 allerdings nur 3,5 Mrd. Euro zu, weshalb noch deutliche Adaptierungen zu erwarten sind. Wir haben uns angesehen, inwieweit den Bedarfen von Städten und Gemeinden bei der aktuellen Planung Rechnung getragen wurde.

Ein zentrales Anliegen des EU-Aufbauplanes ist es, die Resilienz der Mitgliedstaaten zu verbessern. Dies bedeutet einerseits Krisenbewältigung durch zusätzliche Investitionen, andererseits Krisenprävention durch Reformen; oder anders ausgedrückt Resilienz durch nachhaltiges Investieren.

Betrachtet man den österreichischen Aufbau- und Resilienzplan aus kommunaler Sicht, sind vor allem die Fördermöglichkeiten im Klimabereich oder der angesprochene Reformprozess im Pflegebereich positiv hervorzustreichen. Gleichzeitig bleiben längst fällige Reformen oder Vorhaben wie etwa Investitionen in den stadtregionalen Verkehr oder Reformen im Bildungsbereich unberücksichtigt.

Zusätzliche Impulse erwartbar, aber kein Investitionsschub

Insgesamt wurde ein Maßnahmenpaket mit einem Projektvolumen von 4,5 Mrd. Euro eingereicht, obwohl der Anteil Österreichs am EU-Aufbauplan gemäß europäischer Mittelzuweisung bei rund 3,5 Mrd. Euro liegt. Es wurde daher mehr eingereicht, als tatsächlich fließen wird, um sicher zu stellen, dass alle möglichen Zuschüsse abgeholt werden. Eine finale Einschätzung des Plans wird daher erst nach Genehmigung der EU möglich sein.

Basierend auf dem aktuell eingereichten Plan und abhängig von den konkret noch auszugestaltenden Förderprogrammen könnten optimistisch betrachtet zwischen 400 und 600 Mio. Euro davon bei den Städten und Gemeinden ankommen. Das wären 80 bis 120 Mio. Euro pro Jahr. Damit können zwar notwendige Impulse gesetzt werden, ein Investitionsschub kann hingegen nicht erwartet werden, schließlich liegt das jährliche kommunale Investitionsvolumen in Österreich bei rund 4 Mrd. Euro.

Großteils alte Bekannte, aber auch einige neue Vorhaben

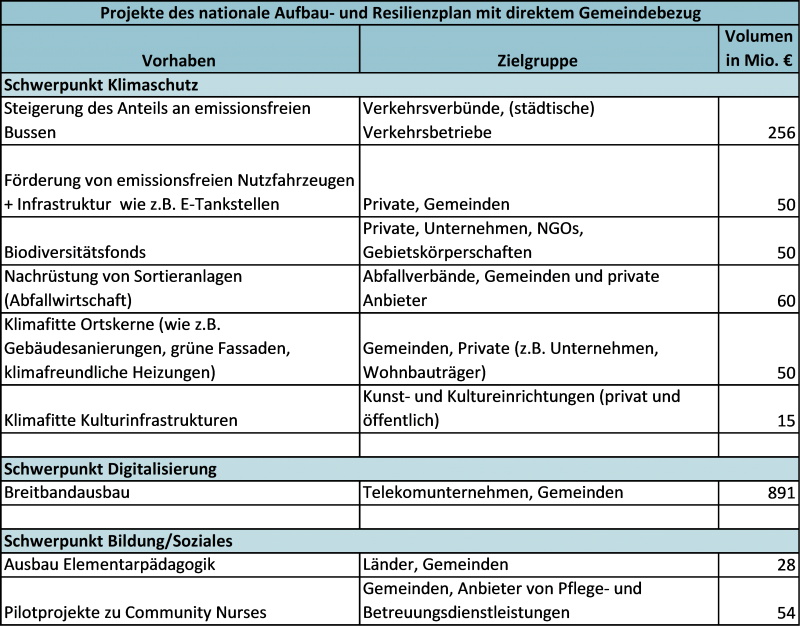

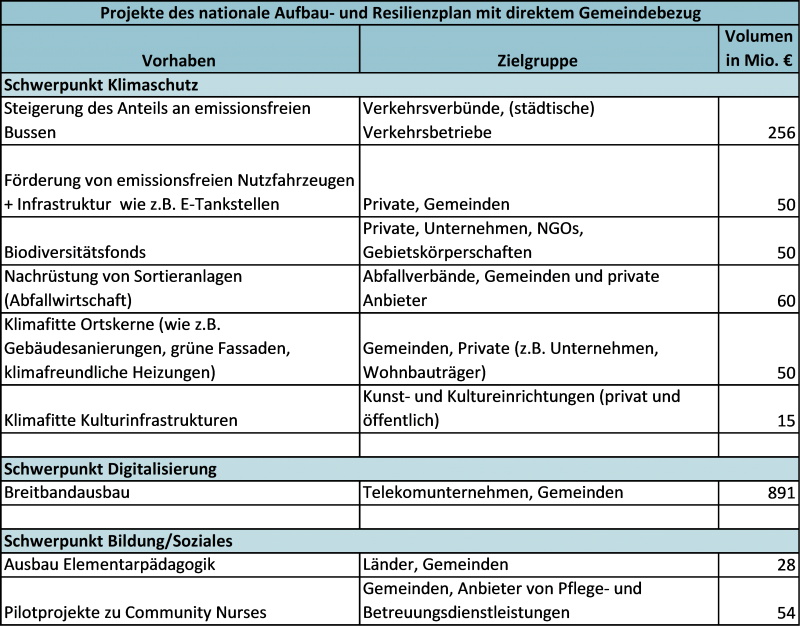

Der Großteil der gemeinderelevanten Vorhaben bezieht sich auf Klimaschutzmaßnahmen. Dies betrifft etwa den Ausbau des Anteils an emissionsfreien Bussen (Stichwort: nationale Umsetzung der EU Clean Vehicles Richtlinie) oder E-Ladeinfrastrukturen. Zu nennen sind aber auch Förderungen in klimafreundliche Stadt- und Ortskerne oder notwendige Nachrüstungen im Bereich der Abfallwirtschaft. Die andere Hälfte betrifft den Bereich der Digitalisierung mit dem Schwerpunkt Breitbandausbau.

Vorhaben und Investitionen im Bereich Bildung und Soziales, wie beispielsweise der Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten oder Pilotprojekte zu Community Nurses, fallen im Gegenzug eher gering aus. Dies erstaunt insofern, als der soziale und territoriale Zusammenhalt, aber auch Maßnahmen für die nächste Generation, zentrale Säulen des EU-Aufbauplans sind.

Damit werden einige bereits bestehende Förderprogramme, wie insbesondere der Breitbandausbau oder der Ausbau der Elementarpädagogik, fortgeführt. Neue Maßnahmen stellen beispielsweise die Förderung emissionsfreier Busse oder die pilothafte Implementierung von Community Nursing dar.

Mehrere Reformen: bitte warten

Interessant ist, welche Reformen oder Vorhaben aus Sicht der Gemeindeebene im aktuellen Plan nicht enthalten sind. Hier sollen zwei Beispiele genannt werden.

Der Bereich des öffentlichen Verkehrs ist ein wichtiger Schwerpunkt im nationalen Aufbau- und Resilienzplan. Mit Ausnahme der Förderung für emissionsfreie Busse finden sich hier jedoch keine Investitionen in den stadtregionalen Verkehr. Für eben diesen ist jedoch ein deutlicher Ausbau notwendig, will man die Klimaziele des Bundes erreichen. Eine entsprechende Finanzierung scheiterte bis dato aufgrund mangelnder Fördertöpfe. Auch deshalb wird bereits seit langem ein eigener Stadtregionsfonds – etwa nach Vorbild des Agglomerationsfonds in der Schweiz – gefordert, um insbesondere auch die innerstädtischen ÖV-Angebote zu gewährleisten. Mit der Implementierung des 1-2-3-Tickets gewinnt diese Forderung an zusätzlicher Brisanz.

Ebenfalls unangesprochen bleiben Reformen, um die Chancengleichheit im Bildungssektor zu erhöhen. Hierzu würde einerseits die Fortführung des Ausbaus von Ganztagsschulen zählen, andererseits aber auch Reformen im Finanzausgleich in Form einer nach dem Chancenindex aufgabenorientierten Mittelzuteilung auf die einzelnen Schulen.

Fazit: Der EU-Aufbauplan kann den nationalen Reformprozess nur unterstützen

Österreichs Städte und Gemeinden finden sich aktuell in einer Situation mit unsicheren Zukunftsaussichten. Ohne nachhaltige Wiederaufbaumaßnahmen werden die Gemeinden mittelfristig erneut massive Liquiditätsprobleme haben. Dabei wird man sowohl um ambitionierte Reformen im Bereich von Gemeinschaftsaufgaben – allen voran in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Soziales –, als auch um Reformen im Finanzausgleich nicht umhinkommen.

Dennoch sollten die vorhandenen Potenziale des Österreichischen Aufbau- und Resilienzplans, sobald dieser von der Europäischen Kommission genehmigt wurde, mit konkreten Projekten bestmöglich ausgeschöpft werden, auch wenn wir uns mehr Kommunalrelevanz gewünscht hätten.

Für den nationalen Reformprozess zur Bewältigung der Corona Krise ist ein abgestimmtes Vorgehen, welches auch die Belange der Städte und Gemeinden ausreichend berücksichtigt, unerlässlich. Nur so können nachhaltige Resilienz und krisenfeste Städte und Gemeinden gewährleistet werden. Hierzu sollten die Grundprinzipien des kooperativen Föderalismus genutzt werden, also das Miteinander von Bund, Ländern, Städten und Gemeinden. Schließlich lässt ein gemeinsames Vorgehen in der Regel auch bessere Ergebnisse für die Bürgerinnen und Bürger erwarten.