In Zeiten knapper Budgets ist es unerlässlich, öffentliche Mittel effizient einzusetzen. Der Finanzausgleich bietet dabei erhebliche Potenziale – sowohl zur Kosteneinsparung als auch zur zielgerichteten Mittelverteilung. Ein modernisierter Finanzausgleich kann genau das leisten – vorausgesetzt, die Reformen werden jetzt rasch angegangen.

Die folgenden Inhalte beziehen sich auf den Fachartikel „Reformmöglichkeiten im Finanzausgleich unter dem Vorzeichen der Konsolidierungserfordernisse im Bundesstaat“ in der Zeitschrift der Gesellschaft für das öffentliche Haushaltswesen (ÖHW), Ausgabe April 2025. Der vollständige Beitrag ist hier downloadbar.

Erneut eine Reformarbeitsgruppe zum Finanzausgleich

Seit Jahren sind Reformbedarfe im Finanzausgleich bekannt. Studien, Rechnungshofberichte und Expert*innenanalysen zeigen immer wieder, dass das bestehende System der Mittelverteilung im föderalen Staat Verbesserungsbedarf hat. Dennoch fehlen grundlegende Reformen bisher. Das Regierungsprogramm 2025 greift erneut das Thema auf und möchte eine Reformarbeitsgruppe ins Leben rufen, welche bis zum Ende der Finanzausgleichsperiode Reformen ausarbeiten soll. Ein strukturierter Reformprozess bis 2027 ist vorgesehen – mit Fokus auf Aufgabenorientierung, Effizienz und Governance.

Einsparungen durch Finanzausgleichsreformen?

Der öffentliche Sektor steht unter Konsolidierungsdruck. Die nun anstehenden Verhandlungen zum Österreichischen Stabilitätspakt werden dabei vor der Schwierigkeit stehen, ein gerechtes Zielsystem zum Schuldenabbau zwischen den drei Gebietskörperschaftsebenen zu schaffen. Dabei zeigen sich die engen Verflechtungen zum Finanzausgleich. Nur wenn im Finanzausgleich auch geeignete Rahmenbedingungen bestehen, wird es den drei Ebenen möglich sein, ihre Zielvorgaben des Österreichischen Stabilitätspaktes zu erreichen.

Und hier kommen auch Finanzausgleichsreformen ins Spiel. Durch Reformen kann auch die Effizienz innerhalb des derzeit sehr komplexen Finanzausgleichssystems erhöht werden – etwa durch Entflechtung und klare Verantwortlichkeiten. So zeigte eine Studie für das Jahr 2011, dass alleine durch das Transfersystem zwischen Ländern und Gemeinden knapp 400 Vollzeitäquivalente pro Jahr gebunden sind. Mittlerweile ist die Komplexität noch weiter gestiegen und damit auch der Verwaltungsaufwand. Ein positives Beispiel ist hier etwa das Kommunale Investitionsprogramm, welches nun in eine Finanzzuweisung umgewandelt wurde und nun deutlich weniger Administrationsaufwand für Bund und Gemeinden bedeutet.

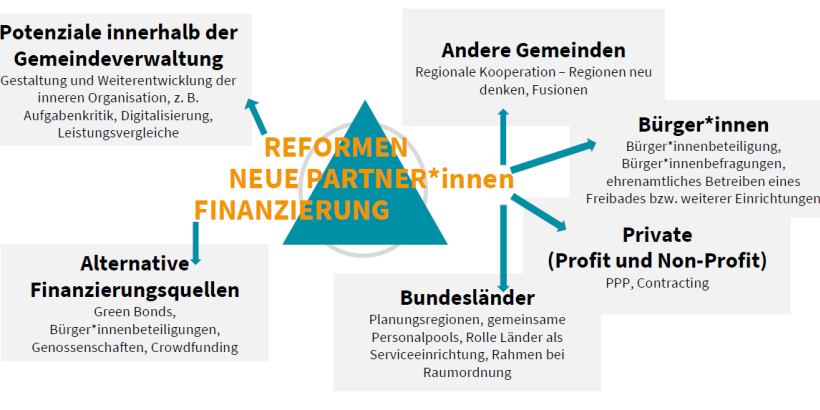

Eine stärkere Abgabenautonomie bringt nicht nur einen angemessenen Wettbewerb zwischen Regionen und Gemeinden, sondern durch die verstärkte dezentrale Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung sind auch Effizienzpotenziale zu erwarten. Großes Potenzial bietet auch der aufgabenorientierte Finanzausgleich, wodurch die bestehenden Mittel bedarfsgerechter verteilt werden können und auch flexibler auf Aufgabenveränderungen reagiert werden kann.

Dies betrifft sowohl die vertikale als auch die horizontale Verteilung der Mittel. Im vertikalen Finanzausgleich – also zwischen Bund, Ländern und Gemeinden – ist der Schlüssel seit Jahrzehnten nahezu unverändert. Das führt dazu, dass dynamische Ausgabenbereiche wie Pflege oder Bildung nicht adäquat berücksichtigt werden und dies über zusätzliche Finanzzuweisungen gelöst werden muss. Dies erfolgt jedoch oftmals in einer wenig systematischen Art und Weise, wodurch die Gesamtsteuerung des Finanzausgleichs zunehmend eingeschränkt wird. Horizontale Aspekte – also die Verteilung zwischen Ländern oder zwischen Gemeinden – zeigen ebenfalls Reformbedarf. Zwar gibt es eine scheinbar gleichmäßige Verteilung der Ertragsanteile, doch regionale Unterschiede bei Aufgaben werden unzureichend berücksichtigt.

Reformen möglichst rasch umsetzen

Viele Reformnotwendigkeiten sind seit vielen Jahren bzw. Jahrzehnten bekannt. Die Lösungen sind jedoch nicht immer einfach. Gründe sind unter anderem Blockaden im politischen Aushandlungsprozess und fehlende gemeinsame Zielsetzungen zwischen den Gebietskörperschaften.

Es stellt sich daher die Frage, wie ein Reformprozess gelingen kann. Dies wäre insbesondere vor den aktuellen Rahmenbedingungen von großer Bedeutung. Ein gelungener Reformprozess braucht einen neuen Governance-Ansatz: gemeinsame Leitlinien, ein vertrauensvolles Miteinander, fundierte Entscheidungsgrundlagen und ein abgestimmtes Vorgehen. Es geht nicht nur um neue Verteilungsmechanismen, sondern um eine bessere Steuerung über Ebenen hinweg.

Reformen im Finanzausgleich sind kein Selbstzweck. Sie sind notwendig, um in schwierigen Zeiten handlungsfähig zu bleiben. Sie können helfen, Mittel effizienter einzusetzen, Spielräume zu schaffen und den föderalen Zusammenhalt zu stärken. Das Regierungsprogramm bietet hier einen wichtigen Anknüpfungspunkt – jetzt braucht es politischen Willen, Kooperationsbereitschaft und den Mut, längst bekannte Reformen endlich umzusetzen.