Die Einnahmen der Gemeinden werden bedingt durch Coronakrise und Steuerreform 2020 und 2021 um bis zu 2 Mrd. Euro niedriger sein als noch 2019, das sind immerhin rund 10 Prozent der laufenden Einnahmen. Die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden zur Ausgabensenkung sind jedoch eingeschränkt. Nachfolgend fünf Gründe, warum man Gemeinden jetzt finanziell nicht im Regen stehen lassen sollte und für 2021 dringend über Hilfen reden sollte.

Die schlechten Nachrichten gehen uns momentan nicht aus. Der aktuelle Herbst und Winter ist geprägt durch Maßnahmen, die zur Bewältigung der Gesundheitskrise wichtig sind, aber gleichzeitig die Wirtschaft weiter dämpfen. Die noch im Sommer erhoffte Erholung ist damit Geschichte. Das Jahr 2021 kann damit für die Gemeinden noch schlimmer ausfallen als 2020, da die Steuerreform die finanziellen Spielräume der Gemeinden selbst bei sich erholender Konjunktur massiv eingeschränkt hätte.

Es verwundert also nicht, dass die Rufe der Gemeinden und Städte[1] nach finanzieller Hilfe durch den Bund immer lauter werden. So wird etwa ein gemeinsamer „Kommunalgipfel“[2] mit den Finanzausgleichspartnern gefordert, um hier endlich zu einer Lösung zu finden. Auch die Länder haben in der Landeshauptleutekonferenz Anfang November die Forderung nach einem weiteren Hilfspaket für Gemeinden erneuert.[3]

Als Bürgerin und Bürger merkt man bisher noch nichts von den finanziellen Problemen der Gemeinden. Die wichtigsten Leistungen wie Ver- und Entsorgung, Kinderbetreuung, Schulen, Straßen funktionieren noch wie eh und je. Die Gemeinden konnten 2020 noch verstärkt auf Rücklagen zurückgreifen oder haben sich verschuldet in der Hoffnung, dass sich die Situation schnell wieder erholt. 2021 werden die Rücklagen weitgehend aufgebraucht sein, die Verschuldung ist nicht beliebig ausreizbar. Die Gemeinden werden daher sparen müssen, was auch unmittelbar die Bürgerinnen und Bürger betreffen wird.

Die Einsparmöglichkeiten sind jedenfalls beschränkt. Es gilt politisch abzuwägen, in welchen Bereichen Abstriche gemacht werden. Streicht man Förderungen etwa an Sportvereine, an die Feuerwehr oder gar Wohnkostenzuschüsse? Kürzt man die Betreuungszeiten in Kindergärten? Schließt man Kultur- und Freizeiteinrichtungen wie etwa Freibäder? All dies sind Kürzungen, die direkt zulasten der eigenen Bevölkerung gehen. Es ist daher verständlich, dass die kommunalen Politikerinnen und Politiker hier warnen. Es liegt in der Verantwortung der Politik – von Bund, Ländern und Gemeinden – hier in einen Diskurs zu treten und gemeinsam festzulegen, wie Gemeinden durch die Krise kommen sollen. Dass es problematisch ist, wenn die Gemeinden finanziell im Regen stehen gelassen werden, wird nachfolgend anhand von fünf Argumenten aufgezeigt.

1. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit braucht es stabile Einnahmen

Gemeinden tragen mit ihren Leistungen wesentlich zur Versorgungssicherheit der Bevölkerung in den verschiedensten Lebensbereichen bei. Sie sind etwa zuständig für Kindergärten, Pflichtschulgebäude, Gemeindestraßen, Ver- und Entsorgung, Feuerwehr und finanzieren auch das Rettungswesen, Krankenanstalten und den Sozialbereich mit.

Um diese Leistungen zu erbringen, brauchen Gemeinden auch stabile Einnahmen. Doch diese sinken – bedingt durch Coronakrise und Steuerreform – 2020 und 2021 um bis zu 10 Prozent gegenüber den Vorjahren. Das klingt zwar nicht nach viel, allerdings muss berücksichtigt werden, dass hier konkrete Leistungen gegenüberstehen. Diese kann man nicht von einem Tag auf den anderen kürzen, weil dies unmittelbare Auswirkungen auf die Bürgerinnen und Bürger hätte. Während also die Einnahmen sinken, kann bei den Ausgaben nur bedingt gespart werden.

2. Ohne finanzielle Spielräume können Gemeinden ihre Rolle als Stabilisator der Wirtschaft nicht wahrnehmen

Die Gemeinden sind ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor als Arbeitgeber und als Investor. Die Gemeinden beschäftigen aktuell 77 Tausend Gemeindebedienstete, hinzu kommen noch viele Arbeitsplätze in gemeindeeigenen Gesellschaften und Gemeindeverbänden. Der Bedarf für einen weiteren Ausbau ist hoch – insbesondere in den Bereichen Kinderbetreuung, Bildung und Pflege.

Kommunale Investitionen haben eine besondere Bedeutung v.a. für die regionale Wirtschaft. Aktuell liegt der Anteil der Gemeinden an den öffentlichen Investitionen[4] bei 30 Prozent, dies sind 3,5 Mrd. Euro. Berücksichtigt man weiters auch Investitionen in die Ver- und Entsorgung, welche nicht zum öffentlichen Sektor gezählt werden, lag das Investitionsvolumen der Gemeinden vor der Krise zumindest bei 4,3 Mrd. Euro.

Durch den Einbruch im Bereich der Einnahmen ergibt sich für viele Gemeinden die Kürzung der Investitionen als einziger Ausweg. Die Gemeinde-Investitionsmilliarde war hier ein wichtiger Schritt, um zumindest einen Teil der Investitionen zu sichern. Es bleibt aber zu befürchten, dass es dennoch zu einem beträchtlichen Einbruch der kommunalen Investitionen kommt. Dies wird dadurch gestützt, dass es nach wie vor Empfehlungen der Länder an die Gemeinden gibt, wonach nur unbedingt notwendige Investitionen getätigt werden sollen. Verschärfend kommt hinzu, dass die Länder mit den Gemeinde-Bedarfszuweisungen verstärkt die – ebenfalls sehr wichtige – Liquidität der Gemeinden stützen, wodurch aber weniger Mittel für Investitionszuschüsse bleiben. Ein deutlicher Investitionsstopp verschärft jedoch eine rezessive Entwicklung.

3. Einbruch bei den Investitionen führt auch zu Investitionsrückstau – v.a. auch beim Klimaschutz

Durch Investitionsstopps besteht ein hohes Risiko von nicht wieder aufholbaren Investitionsrückstaus. Schiebt etwa eine wachsende Gemeinde den Bau von Kindergärten oder Schulen hinaus, ist die infrastrukturelle Versorgung mit Betreuungs- bzw. Schulplätzen nicht mehr in der erforderlichen Strukturqualität möglich. Investitionsrückstaus bekommen die Bürgerinnen und Bürger daher erst mittel- bis langfristig zu spüren.

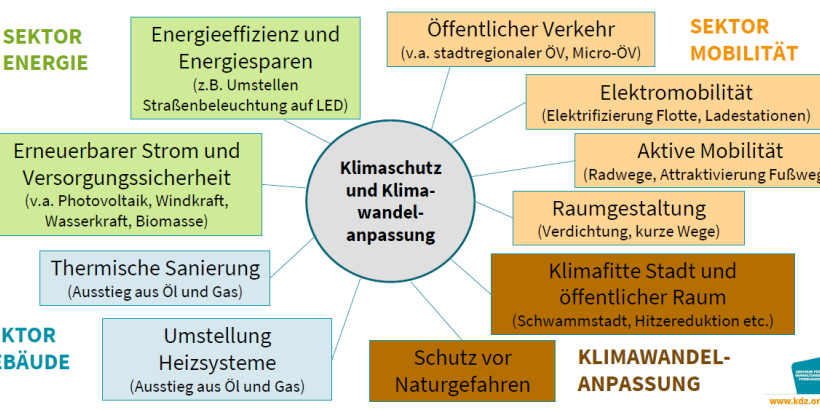

Gerade jetzt wäre es wichtig, die Investitionen verstärkt nach ökologischen Kriterien auszurichten, um die bundesweit gesetzten Klimaziele zu erreichen. Die aktuelle Gemeinde-Investitionsmilliarde sieht zwar grundsätzlich auch eine Förderung von klimafreundlichen Investitionen vor. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab[5], dass vorrangig in den Straßenbau, in Kindergärten und Schulen – unabhängig vom ökologischen Standard – investiert wird. Die im Regierungsprogramm[6] vorgesehene finanzielle Unterstützung für den öffentlichen Verkehr (Nahverkehrs- und Regionalverkehrsmilliarde) lässt noch auf sich warten. Auch mögliche Anknüpfungsmöglichkeiten der Gemeinden zu europäischen Förderprogrammen – insbesondere auch zum europäischen Green Deal – sind noch gänzlich offen.

4. Hohe Verschuldung der Gemeinden ist weder möglich noch sinnvoll

Eine hohe Verschuldung der Gemeinden kann nicht die Lösung sein, denn dadurch würden die Gemeinden ihre Probleme nur in die Zukunft verschieben. Schließlich müssen Darlehen später auch zurückgezahlt werden.

Es besteht bereits derzeit ein nicht unbeträchtlicher Teil an Abgangsgemeinden, die hier noch tiefer in die Abwärtsspirale rutschen würden. Deshalb gibt es durch die Länder relativ enge Grenzen für Gemeinden im Bereich der Verschuldung, die auch in der Krise nur begrenzt erweitert wurden.

5. Gemeinden haben innerhalb des Föderalismus nur eingeschränkte Handlungsspielräume und können sich selbst nur schwer aus der Krise befördern

Die Gemeinden können sich – im Vergleich zu Bund oder Ländern – ungleich schwerer selbstständig aus der Krise hinausmanövrieren. Denn die Handlungsmöglichkeiten der Gemeinden sind eingeschränkt. So bestehen einerseits nur enge Spielräume bei der Verschuldung und andererseits zahlreiche Abhängigkeiten und Transferverflechtungen mit Bund und Ländern.

Starke Schwankungen im Einnahmenbereich stellen die Gemeinden daher vor ungleich größere Herausforderungen als den Bund, auch da dieser Einnahmenschwankungen über Darlehen leichter ausgleichen kann. In der vorliegenden Krise jede Gebietskörperschaftsebene sich selbst zu überlassen, widerspricht hingegen sowohl den Konstruktionsprinzipien des kooperativen Föderalismus als auch den Grundprinzipien der Finanzverfassung.

[1] Siehe https://www.staedtebund.gv.at/services/aktuelles/aktuelles-details/artik...

[2] Siehe https://www.kommunalnet.at/?post_type=post&p=34770

[3] Siehe https://www.land-oberoesterreich.gv.at/244065.htm oder https://www.vn.at/vorarlberg/2020/11/06/laender-fordern-zweite-gemeindem...

[4] Öffentlicher Sektor gemäß ESVG 2010 (Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen). Diese Definition liegt etwa der Berechnung der öffentlichen Verschuldung bzw. des „Maastricht-Defizites“ zugrunde.

[5] Parlamentarische Anfrage zum Kommunalinvestitionsgesetz 20202909/AB vom 21.9.2020, Geschäftszahl: 2020-0.465.184.

[6] Regierungsprogramm 2020 – 2024. Aus Verantwortung für Österreich.