Die Inflation sowie die damit zusammenhängenden Entlastungsmaßnahmen des Bundes lassen in den nächsten Jahren sinkende finanzielle Spielräume der Städte und Gemeinden erwarten. Dies birgt das Risiko, dass Städte und Gemeinden Investitionen zurückfahren, insbesondere vor dem Hintergrund stark gestiegener Baupreise. Notwendige Investitionen in den Klimaschutz könnten unfinanzierbar werden.

Prognose zeigt sinkende finanzielle Spielräume

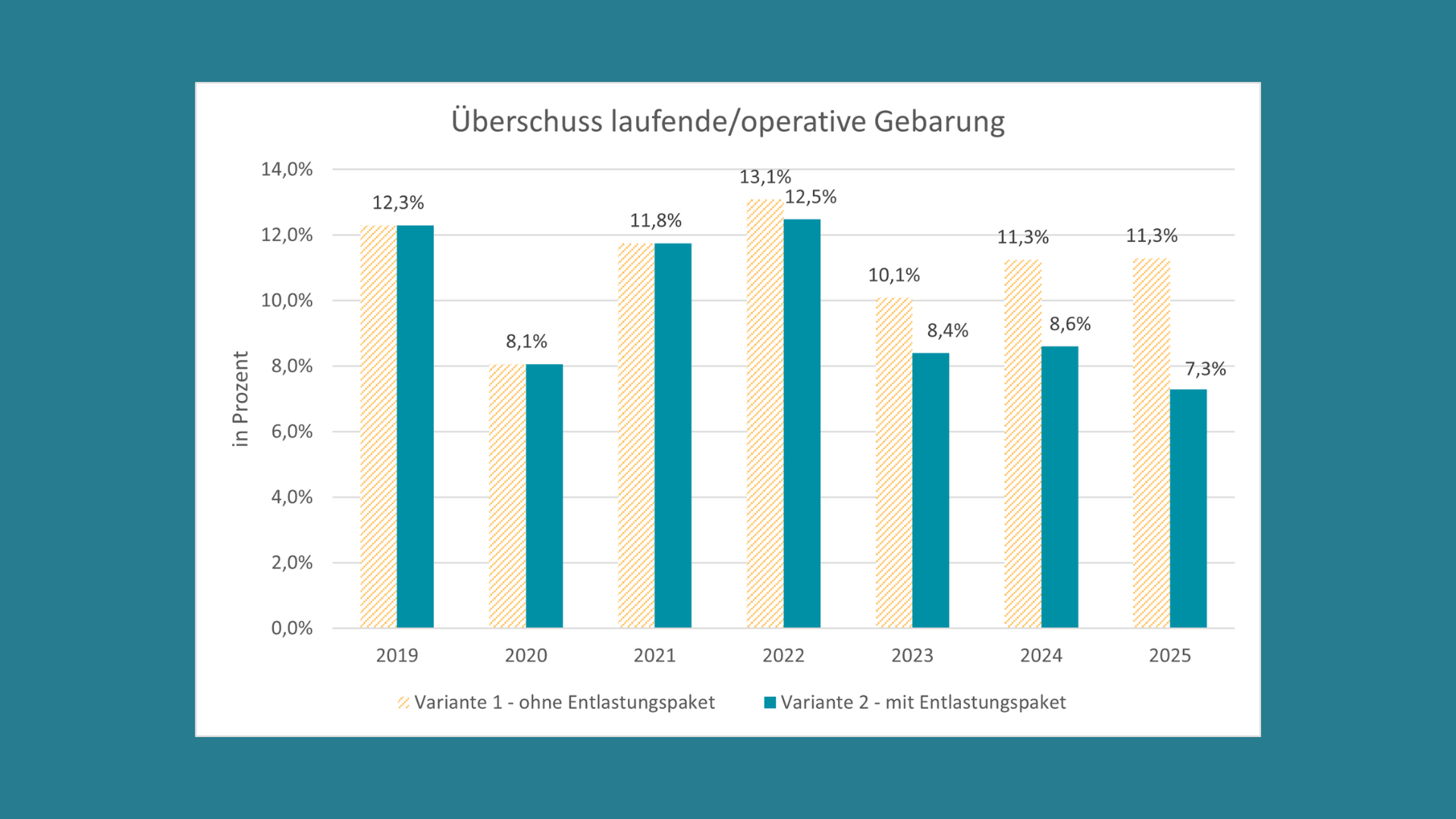

Das KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes eine Prognose in zwei Varianten zur Entwicklung der Gemeindefinanzen bis zum Jahr 2025 erstellt. Bei Berücksichtigung der jüngst nach oben korrigierten Inflationsentwicklung und des Entlastungspaketes des Bundes zur Abfederung der Inflationsverluste ist von einem kontinuierlichen Rückgang der finanziellen Spielräume der Städte und Gemeinden bis 2025 auszugehen.

Die aktuelle Entwicklung der Gemeindefinanzen ist wesentlich bestimmt von der Inflationsentwicklung und dem geplanten Entlastungspaket des Bundes. Die Inflation wird 2022 eher 8,0 Prozent als 6,5 Prozent steigen, 2023 eher 5,0 Prozent als 4,0 Prozent. Davon betroffen sind die Gemeindeausgaben im laufenden Betrieb (Energie, Instandhaltung der Gebäude aber auch Verpflegung in den Kindergärten und der Nachmittagsbetreuung), bei den Investitionen (steigender Baukostenindex) wie auch im Sozial- und Gesundheitsbereich. Das Teuerungs-Entlastungspaket wird die Gemeinden in den nächsten vier Jahren mit Mindereinnahmen von 393 Mio. Euro (2023) bis 803 Mio. Euro (2026) betreffen – das sind zwischen 3,1 Prozent und 5,2 Prozent der Ertragsanteile im Jahr 2022. Bei Berücksichtigung einer Gegenfinanzierung werden den Gemeinden in diesem Zeitraum zwischen 2,3 und 3,6 Prozent der Ertragsanteile jährlich fehlen.[1]

Die KDZ-Prognose[2] geht in der Variante 1 – ohne das Entlastungspaket – davon aus, dass der Überschuss der laufenden/operativen Gebarung nach dem Einbruch 2020 wieder im Jahr 2022 auf das Vor-Krisenniveau steigen wird. Ab 2023 gäbe es hier wieder inflationsbedingt einen leichten Rückgang, der bis 2025 nicht aufgeholt werden könnte.

In Variante 2 mit dem geplanten Teuerungs-Entlastungspaket und einer höheren Inflation 2022 mit + 8 Prozent und 2023 mit + 5 Prozent ist keine Stabilisierung der Gemeindefinanzen erwartbar. Nachdem das Entlastungspaket zwischen 3 Prozent (2023) und 5 Prozent (2026) geringere Ertragsanteile als in der Variante 1 bringen wird, wird sich der Überschuss der laufenden/operativen Gebarung bis 2026 fast halbieren. D. h., der Investitionsspielraum der Gemeinden wird – ohne Gegenmaßnahmen – auf die Hälfte des Vor-Krisenniveaus sinken.

Enger werdende finanzielle Spielräume: Steuerreformen und dynamische Aufgabenbereiche

Das Mitte Juni von der Bundesregierung präsentierte Teuerungs-Entlastungspaket zur Abfederung der Inflationsverluste führt im Detail mittelfristig zu Mindereinnahmen der Gemeindeebene in der Höhe von 1,6 Mrd. Euro bis 2025. Da die Mindereinnahmen jährlich zunehmen, bedeutet dies im Jahr 2025 etwa 650 Mio. Euro weniger Mittel für Gemeinden. Diese können zwar teilweise über die inflationsbedingten Mehreinnahmen gegenfinanziert werden, mittelfristig dämpft dies jedoch die Entwicklung der Ertragsanteile. Hinzu kommen Mindereinnahmen aus der Steuerreform 2020/2021. Gemäß Wirkungsfolgenabschätzung zur öko-sozialen Steuerreform entgehen den Gemeinden im Vollausbau ab 2025 pro Jahr daraus 580 Mio. Euro.[3]

Zusätzlich ist darauf zu verweisen, dass es auch zu einer Gegenfinanzierung kommt. So ist von einem gewissen Selbstfinanzierungsgrad auszugehen. Laut Fiskalrat sollte sich das Teuerungs-Entlastungspaket zu 30 Prozent selbst finanzieren, da das Paket auch als fiskalpolitischer Stimulus wirkt. Hinzu kommen höhere Steuerreinnahmen durch die hohe Inflation, welchen jedoch auch höhere Ausgaben gegenüberstehen.[4]

Dies führt dazu, dass die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. Insbesondere bei den Umlagen, mit welchen die Bereiche Gesundheit und Soziales von den Gemeinden ko-finanziert werden, ist weiterhin mit deutlichen Steigerungsraten zu rechnen. 2020 gingen bereits 57 Prozent der Ertragsanteile der Gemeinden im Rahmen von Transfers an die Länder, wodurch diese wichtige Einnahmequelle der Gemeinden zur Finanzierung der Daseinsvorsorge kontinuierlich an Bedeutung verliert.

Hinzu kommt, dass die Aufgaben der Städte und Gemeinden kontinuierlich wachsen. Um ein paar Beispiele zu nennen: Gemeinden investieren massiv in die Kinderbetreuung und der Zuschussbedarf der Gemeinden hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt, da die laufenden Bundes- und Landesmittel nicht mit dem Angebot mithalten. Beim stark dynamischen Bereich der Ganztagsschulen übernehmen die Gemeinden Personalverantwortung, obwohl sie nur Schulerhalter sind. Vor allem Städte investieren massiv in den öffentlichen Verkehr, es fehlen jedoch Finanzierungstöpfe sowohl für den laufenden Betrieb als auch für Investitionen.

Für den nächsten Finanzausgleich bedeutet dies, dass darauf geachtet werden sollte, dass die Gemeinden auch weiterhin ihre Aufgaben umsetzen können. Dies ist insofern wichtig, da diese mit gleich mehreren stark wachsenden Aufgabenbereichen konfrontiert sind. Die Transferreform ist daher bereits eine seit langem geforderte Reformmaßnahme, ebenso die schon längst fällige Grundsteuerreform. Zusätzlich sollte über die Verteilungsschlüssel des vertikalen Finanzausgleichs im Finanzausgleichsgesetz nachgedacht werden. Zu evaluieren wäre, inwieweit dieser noch zeitgemäß ist und damit die aktuellen Aufgabenerfordernisse der Gebietskörperschaften widerspiegelt.

Absicherung der kommunalen Investitionen

Gemeinden sind ein wichtiger öffentlicher Investor. Die Herausforderungen der Gemeinden in den nächsten Jahren sind dabei vielfältig und reichen vom weiteren Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen und Ganztagsschulen bis hin zu verstärkten Anpassungsmaßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise.

Diesen Investitionsnotwendigkeiten stehen aktuell mehrere Hindernisse gegenüber. Die Bauwirtschaft wird durch Materialmangel und Lieferengpässe gebremst. Dadurch ergeben sich deutliche Verzögerungen und starke Preisanstiege, etwa für Stahl. Das Ergebnis ist, dass sich auf Ausschreibungen der Gemeinden keine Bewerber melden oder die angebotenen Preise das geplante Budget deutlich übersteigen.

Wie auch während der Pandemie wird daher empfohlen, weiterhin die kommunale Investitionstätigkeit durch Bund und Länder zu unterstützen, etwa durch zusätzliche Finanzzuweisungen.

Einrichtung eines Klimaschutzfonds

Städte und Gemeinden müssen in den nächsten Jahren massiv investieren, um ihren Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise leisten zu können. Dies betrifft etwa Präventionsmaßnahmen gegen Umweltkatastrophen, wie etwa den Hochwasserschutz. Hinzu kommen diverse Anpassungsmaßnahmen, um Hitzeinseln zu vermeiden, wie etwa Fassadenbegrünungen, Entsiegelungen oder Baumpflanzungen in Ortszentren. Auch das Thema Energie stellt die Gemeinden zunehmend vor durchaus kostenintensive Herausforderungen, wie etwa die Umstellung der Heizsysteme, Gebäudesanierungen oder die Schaffung alternativer Energieträger. Vor allem für Städte ist der Ausbau des öffentlichen Verkehrs eine Mammutaufgabe. Entsprechende Förderprogramme fehlen jedoch noch großteils.

Um diese Herausforderungen zu meistern, wird daher zur Absicherung der klimaschutzrelevanten Investitionen ein bundesweiter Klimaschutzfonds vorgeschlagen, etwa nach Vorbild des Siedlungswasserwirtschaftsfonds. Ein solcher Fonds sollte nach objektiven Förderkriterien bedarfsorientiert Projekte fördern, z.B. den Ausbau des öffentlichen Verkehrs in Städten, Anpassungsmaßnahmen zur Vermeidung von Hitzeinseln in Ortszentren oder thermische Sanierungen sowie Umstellungen der Heizsysteme in kommunalen Gebäuden.

(Presseaussendung, Präsentation)

--

[1] Zur Gegenfinanzierung siehe auch Fiskalrat: Budgetäre Kosten schränken budgetäre Spielräume deutlich ein und erschweren Fiskalregelerfüllung. Pressemitteilung des Büros des Fiskalrates vom 27.6.2022.

[2] Berücksichtigt sind bisherige Bundes- und Ländermaßnahmen (Teuerungs-Entlastungspaket, BMF-Ertragsanteile). Die Prognosewerte zur Inflationsentwicklung basieren weitgehend auf Prognosen von WIFO, IHS und BMF. Das Jahr 2021 basiert auf KDZ-Erhebungen und Daten gemäß www.offenerhaushalt.at.

[3] Inwieweit die Abschaffung der kalten Progression sich auf die öko-soziale Steuerreform auswirkt und damit die Höhe der voraussichtlichen Mindereinnahmen beeinflusst, kann hier nicht eingeschätzt werden.

[4] Fiskalrat: Budgetäre Kosten schränken budgetäre Spielräume deutlich ein und erschweren Fiskalregelerfüllung. Pressemitteilung des Büros des Fiskalrates vom 27.6.2022.