Die aktuelle Gesundheitskrise hat zu beträchtlichen Einnahmenrückgängen bei den österreichischen Gemeinden geführt. Aktuelle Prognosen gehen von einem Minus von bis zu 2 Mrd. Euro aus.[1] Ohne Investitionsprogramm ist zu befürchten, dass es wie bei der Finanzkrise 2008/2009 zu einem Einbruch der Investitionen kommen wird. Die Rückgänge könnten dabei noch deutlich stärker ausfallen als in den Jahren nach 2009.

Das KDZ hat im Auftrag des Österreichischen Städtebundes Empfehlungen für einen Investitionsfonds der Gemeinde entwickelt.[2] Ziel war es dabei, ein Programm zu erarbeiten, welches einerseits auf den unterschiedlichen Aufgabenbedarfen und Ausgangssituationen der Gemeinden ansetzt und andererseits notwendige und sinnvolle Steuerungspotenziale zu nutzen.

Bisheriges Investitionsvolumen

Aktuell liegt der Anteil der Gemeinden an den öffentlichen Investitionen[3] bei 30 Prozent, dies sind 3,5 Mrd. Euro. Damit sind die Gemeinden ein zentraler Akteur und sie könnten wesentlich zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes beitragen. Hinzu kommen noch weitere Investitionen außerhalb des öffentlichen Sektors („Eigenbetriebe“). Dies betrifft vor allem den Bereich der Ver- und Entsorgung, welcher im Gegenteil zum öffentlichen Sektor vorwiegend gebührenfinanziert ist. Addiert man die öffentlichen Investitionen und die Investitionen der Eigenbetriebe[4] kommt man auf ein Investitionsvolumen 2018 von 4,3 Mrd. Euro.

Nach der Finanzkrise 2008/2009 kam es zu einem Einbruch der Investitionen. Der Tiefststand wurde 2011 mit 2,9 Mrd. Euro erreicht, dies ist ein Rückgang um 16 Prozent gegenüber 2008. In Absolutwerten (daher nicht inflationsbereinigt) erreichten die kommunalen Investitionen erst 2014 wieder das Niveau von 2009. Im Verhältnis zum BIP konnten die Investitionen bisher nicht an das Vorkrisenniveau anschließen. Für 2019 ist aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage ebenfalls von einem Anstieg der Investitionen auszugehen.

Bestehende Investitionsprogramme des Bundes innerhalb des Betrachtungszeitraums beeinflussten dabei auch das Investitionsvolumen der Gemeinden. Mit 2008 starteten die Ausbauprogramme für die Kinderbetreuung. Während die Investitionen aller anderen Aufgabenbereiche im Jahr 2010 absackten, stiegen die Investitionen im Kinderbetreuungsbereich. Ein markanter Anstieg der Investitionen ist ab 2014 erkennbar, hier startete das Ausbauprogramm für Ganztagsschulen. 2017 und 2018 folgte das kommunale Investitionsprogramm (KIP), was erneut mit einem deutlichen Anstieg der Investitionen zusammenfällt.

Eckpunkte eines differenzierten kommunalen Investitionsfonds

Basierend auf der Analyse der Entwicklung der Gemeindeinvestitionen, der Erkenntnisse aus der Finanzkrise 2008/2009 sowie der bisherigen Investitionsprogramme erfolgt ein Vorschlag für ein kommunales Investitionsprogramm (Abbildung 2).

Zielsetzungen

Der vorgeschlagene Investitionsfonds soll eine stark aufgabenbezogene Ausrichtung erhalten. Im Fokus stehen dabei Zukunftsprojekte sowie die Sicherung der kommunalen Infrastruktur ebenso wie ein Beitrag der Gemeinden zur Stabilisierung der Beschäftigung. Wichtig wäre auch, einem differenzierten Ansatz den Vorzug zu geben, da die Gemeinden auch unterschiedliche Ausgangslagen aufweisen.

Förderschwerpunkte

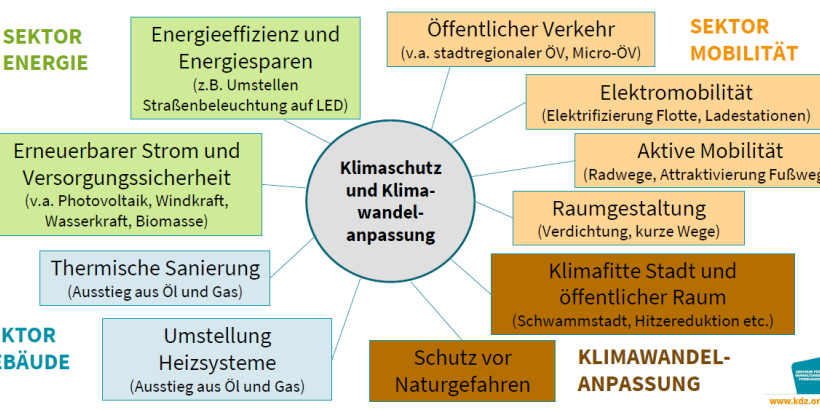

Es werden die Aufgabenschwerpunkte Bildung, Soziales, öffentlicher Verkehr und Daseinsvorsorge vorgeschlagen. Hierbei handelt es sich um Zukunftsbereiche, in welchen ein gesamtstaatliches Interesse zur Weiterentwicklung besteht. Ergänzend dazu sollen Projekte höher gefördert werden, wenn bestimmte Kriterien erfüllt werden. Hier werden vorgeschlagen: Klimaschutzkriterien (Green Deal), die Berücksichtigung der regionalen Perspektive (interkommunale Kooperation sowie Projekte mit regionaler Versorgungsfunktion), das Bestehen einer notwendigen Ersatzinvestition sowie Bedarfe aufgrund der demografischen Entwicklung. Durch die Anwendung unterschiedlicher Kriterien kann auch eine ausreichende Differenzierung gewährleistet werden.

Eckpunkte

Es wird vorgeschlagen, den kommunalen Investitionsfonds für einen Zeitraum von drei Jahren aufzulegen. Die Förderquote könnte sich zwischen 30 und 70 Prozent bewegen. Bei einer durchschnittlichen Förderquote von 50 Prozent ergibt dies ein Fördervolumen von 2 Mrd. Euro im ersten Jahr, um sämtliche kommunale Investitionen abzusichern. Bei einer Beschränkung auf einzelne Aufgabenbereiche läge das Fördervolumen im ersten zwischen 1 und 1,6 Mrd. Euro. Die Förderquote – und damit auch die Summe des jährlichen Fördervolumens – könnte im Zeitverlauf abhängig von der Entwicklung der Gemeindeeinnahmen sinken.

Steuerungspotenziale nutzen!

Angesichts des Volumens von zumindest 1 Mrd. Euro sollten bestehende Steuerungspotenziale genutzt werden[5], um hier strukturelle Mängel der Vergangenheit zu reduzieren sowie zukunftsgewandte gesamtstaatliche Zielsetzungen zu verfolgen. Themen wie Effizienzsteigerungen durch Gemeindekooperationen sowie eine starke Ausrichtung auf Klimaziele sollten Gebot der Stunde sein.

Es bleibt dabei noch Zeit, um eine ausreichend differenzierte Regelung zu entwickeln, welche an den unterschiedlichen Anforderungen der Gemeinden ansetzt. So macht es einen Unterschied, ob eine Gemeinde auch eine regionale Versorgungsfunktion übernimmt und etwa Hallenbad, Straßenbahnen oder zentrale Sport- und Kultureinrichtungen anbietet, oder ob solche zusätzlichen Aufgaben nicht finanziert werden müssen. Auch ergeben sich Unterschiede aufgrund der Demografie. So ist der Investitionsbedarf in wachsenden Gemeinden drängender, um etwa strukturelle Defizite (etwa im Kinderbetreuungs- oder Schulbereich) zu verhindern. Eine Verteilung der Mittel pro Kopf kann eine solche Differenzierung hingegen nicht gewährleisten.

Wichtig ist auch zu betonen, dass ein Investitionsprogramm keine kurzfristigen Entlastungsmaßnahmen zur Sicherung der Liquidität der Gemeinden im Jahr 2020 ersetzen kann. Ein Investitionsprogramm kann daher nur Teil eines Gesamtpaketes für die Gemeinden sein.[6] Es wäre jedenfalls eine vergebene Chance, wenn die Mittel aus einem Investitionsprogramm durch die Gemeinden nicht abgerufen werden, weil die notwendigen Eigenmittel nicht aufgestellt werden können. Da der Ausfall der Kommunalsteuer und Fremdenverkehrsabgabe (von der nur die Gemeinden betroffen sind) sowie die Reduktion der Ertragsanteile die finanziellen Spielräume der Gemeinden stark einengen, werden daher zusätzlich zum Investitionsprogramm auch ein Ersatz der Einnahmenverluste (insbesondere der gemeindeeigenen Steuern) sinnvoll und erforderlich sein.

Quellen:

[1] Biwald, Peter; Mitterer, Karoline: Prognose Gemeindeeinnahmen in mehreren Szenarien (https://www.kdz.eu/de/content/kdz-prognose-zur-entwicklung-der-gemeindee...)

[2] Mitterer, Karoline: Kommunaler Investitionsfonds. Empfehlungen, 2020. Download: www.kdz.or.at.

[3] Öffentlicher Sektor gemäß ESVG 2010 (Europäische System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen). Diese Definition liegt etwa der Berechnung der öffentlichen Verschuldung bzw. des „Maastricht-Defizites“ zugrunde.

[4] Dies sind Bereiche innerhalb der Gemeindebudgets, welche jedoch nicht dem öffentlichen Sektor zugeordnet werden.

[5] Schratzenstaller, Margit: Corona-Krise als Chance nutzen (https://www.wienerzeitung.at/meinung/gastkommentare/2061421-Corona-Krise...)

[6] Mitterer, Karoline: Ein Hilfspaket für Gemeinden: Sicherung der Daseinsvorsorge sowie Investitionen in die Zukunft. (https://www.kdz.eu/de/content/ein-hilfspaket-f%C3%BCr-gemeinden-sicherun...)