45 Prozent des öffentlichen Kapitalstocks liegen in der Verantwortung der Gemeinden. Die Investitionsbedarfe in Klimaschutz und Klimawandelanpassung sind enorm. Neben zusätzlichem Geld aus dem Finanzausgleich braucht es geeignete Rahmenbedingungen, damit die Gemeinden den großen Hebel, welcher sich hier für den Klimaschutz ergibt, auch heben können. Die Bundesländer können hier einiges dazu beitragen.

Vielfältige Aufgaben der Gemeinden

Die Gemeinden erbringen vielfältige Aufgaben im Bereich Klimaschutz und Klimawandelanpassung (Abbildung 1). Es gilt einerseits, die bestehende Infrastruktur anzupassen, etwa durch klimafreundliche Standards bei Immobilien, die Dekarbonisierung des Fuhrparks und die Anpassungen an den Klimawandel. Etwa muss der Kanal derart dimensioniert werden, dass er Starkregen aufnehmen kann.

Darüber hinaus entstehen beträchtliche Mehrkosten durch zusätzliche Investitionen, etwa im Bereich der Energiewende, für den Ausbau sowie die Dekarbonisierung des ÖV, für Radwege und für die Umwandlung in klimafitte Städte.

Zentrale Herausforderungen: Öffentlicher Verkehr und klimafreundliche Gebäude

Gemäß Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz ist eine Dekarbonisierung der Fahrzeuge notwendig. Weiters gilt es, die Angebote auszubauen, um den Umstieg vom Auto zum ÖV zu ermöglichen. Dies kostet alleine den sechs größten Städten bis 2030 insgesamt 6,6 Mrd. Euro. Ohne entsprechender Unterstützungen durch Bund und Länder wird dies zu einer finanziellen Überforderung der Städte führen.

Eine aktuelle Studie von TU Wien und Umweltbundesamt zeigt, dass die Gemeindeebene für 45 Prozent des öffentlichen Kapitalstocks verantwortlich ist. Dementsprechend ist das Potenzial auf der Gemeindeebene mit rund 55.000 Gebäuden zur Steigerung der Energieeffizienz enorm. Zu nennen ist insbesondere die thermische Sanierung und die Umrüstung der Heizsysteme. In beiden Bereichen bestehen jedoch noch deutliche Unsicherheiten bezogen auf die konkreten Ziele für die Gemeinden, aber auch die technischen und rechtlichen Möglichkeiten. Wichtig ist auch zu betonen, dass bundesweite Kostenschätzungen zum Investitionsbedarf in kommunale Gebäude noch fehlen.

Handlungsmöglichkeiten der Länder

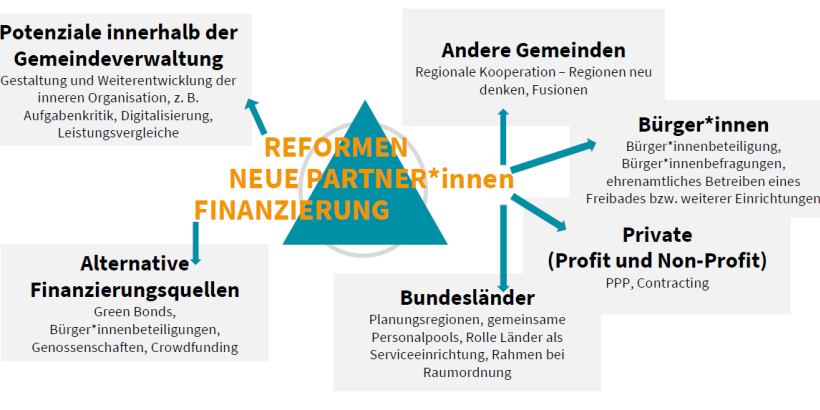

Die Länder haben mehrfach Möglichkeiten, positiv auf Gemeindeinvestitionen einzuwirken (Abbildung 2). Dies betrifft etwa regulatorische Maßnahmen, wie die Vorgabe von Standards über das Baurecht oder die Wohnbauförderung oder strengere Vorgaben zu Raumordnung und Raumplanung.

Auch gibt es bedeutende Steuerungsmöglichkeiten über die bereits jetzt bestehende Ko-Finanzierung kommunaler Infrastruktur. Zu nennen ist etwa eine ökologische Ausrichtung der Förderrichtlinien zur Weitergabe der Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel. Dies kann höhere Förderquoten für thermische Sanierungen bedeuten oder den Wegfall der Ko-Finanzierung, wenn bei Straßenbauprojekten der Fuß- und Radverkehr nicht ausreichend eingeplant ist. Auch gezielte Förderprogramme sind hier zu nennen, ebenso wie ein leichter Zugang zu Förderungen.

Der öffentliche Verkehr stellt ein wichtiges Handlungsfeld dar. Besonders im stadtregionalen Bereich braucht es eine gute Zusammenarbeit von Land und Stadt sowie eine finanzielle Kooperation.

Ein wichtiger Punkt ist die Steuerung und Abstimmung der Klimastrategien und -maßnahmen zwischen Land und Gemeinden, was etwa über ein vertikales Koordinationsgremium erfolgen könnte. Zur Bestimmung der notwendigen Maßnahmen ist auch die Datenbasis zu verbessern, etwa durch Identifizierung der Investitionslücken und Finanzierungsbedarfe auf kommunaler Ebene.

Darüber hinaus geht es auch um den Aufbau von Know-how. Gerade kleine und mittlere Gemeinden stoßen angesichts der Komplexität der Thematik an ihre Kapazitätsgrenzen. Die Bundesländer könnten hier durch einen Ausbau der Beratungsangebote oder die Bereitstellung regionaler Klimaexpert*innen einen wichtigen Beitrag leisten.

Wichtig ist auch zu betonen, dass die Ebene Bundesländer und Gemeinden eine wichtige Achse ist. Die Bewältigung von Klimaschutz und Klimawandelanpassung braucht jedoch die Zusammenarbeit aller drei Gebietskörperschaftsebenen. Dies erfordert ebenenübergreifende Strategien und Maßnahmenkoordination sowie die Absicherung der Finanzierbarkeit der notwendigen Maßnahmen über den Finanzausgleich.

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag bei der Tagung „Österreichs Energiewende im Spannungsfeld des Föderalismus“, veranstaltet von Erneuerbare Energie Österreich und WIFO am 14.6.2023. Eine Nachschau zur Veranstaltung finden Sie hier: https://www.erneuerbare-energie.at/nachschau