Angesichts steigender Aufgaben, struktureller Herausforderungen, wachsender fiskalischer Zwänge und der notwendigen sozial-ökologischen Transformation stand die Impulskonferenz 2025 ganz im Zeichen der Frage: „Können wir uns Konsolidierung leisten?“ – und wenn ja, wie? Unter diesem Leitmotiv diskutierten am 5. November 2025 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Verwaltung und Politik über Wege und Grenzen einer abgestimmten Konsolidierung im österreichischen Bundesstaat.

Bedeutender Konsolidierungsbedarf diagnostiziert

Michael Getzner und Tatjana Neuhuber (TU Wien) gingen der Frage nach, was Konsolidierung bedeutet, wie diese zu messen sei und welche Faktoren zum Erfolg von Konsolidierungsbemühungen beitragen. Etwa sollten diese immer sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig erfolgen und nachhaltig wirken, wobei der Schwerpunkt auf der Einnahmenseite liegen sollte, wie viele empirische Studien zeigen. Entscheidend ist auch das Zusammenwirken der drei Gebietskörperschaftsebenen Bund, Länder und Gemeinden.

Bernhard Grossmann (Fiskalrat) verstand die laufenden EU-Verfahren wegen übermäßiger Defizite als Weckruf: Ohne strukturelle Maßnahmen drohe eine Verschärfung der Schieflage zwischen Einnahmen und Ausgaben. Dabei gilt es, die Spielräume für Zukunftsinvestitionen zur Bewerkstelligung des demografischen, digitalen und grünen Wandels zu schaffen. Er betont die Notwendigkeit eines aktiven, strategischen und gebietskörperschaftsübergreifenden Handelns.

Karoline Mitterer (KDZ) hob hervor, dass im Zusammenspiel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden strukturelle Problemlagen bestehen, welche rascher Reformen bedürfen. Als Beispiele wurden hier die Pflegefinanzierung sowie die Umlagendynamik für Gemeinden genannt. Lösungen sollten bei einer verbesserten gebietskörperschaftsübergreifenden Abstimmung, einer Priorisierung der Aufgabenfelder und einer koordinierten Anpassung der Leistungsangebote ansetzen.

Nur die Summe mehrerer Reformansätze führt zum Ziel

Einen spannenden Einblick in Reforminstrumente zeigte sich bei einer Diskussionsrunde mit Peter Bußjäger (Institut für Föderalismus), Verena Farré Capdevila (Rechnungshof), Barbara Schuster (Momentum Institut) und Margit Schratzenstaller (WIFO).

Peter Bußjäger betonte, dass der Bund den größten Einfluss auf die Finanzverfassung habe, Länder und Gemeinden jedoch ebenso einen Beitrag leisten müssten, wobei die mangelnde Steuerautonomie vor allem eine politische Entscheidung sei und nicht an der Verfassung scheitere. Er wies auch auf die durchaus bestehenden finanzverfassungsrechtlich problematischen Praktiken im österreichischen Finanzausgleich hin.

Verena Farré Capdevila wies darauf hin, krisenbedingte und nicht zielgerichtete Maßnahmen zurückzufahren sowie automatische Valorisierungen zu überprüfen. Auch habe der Rechnungshof vielerlei Vorschläge zur Konsolidierung und Effizienzsteigerung gemacht.

Barbara Schuster kritisierte, dass im aktuellen Budget Einsparungen bei Klima- und Sozialausgaben jenen gegenüberstehen, die vermögende Haushalte verschonen, und plädierte für die Einführung von Erbschafts- und Schenkungssteuern sowie eine Reform der Grundsteuer, um mehr Gerechtigkeit zu schaffen.

Margit Schratzenstaller bekräftigte, dass der bestehende Finanzausgleich ineffizient sei und eine Reform von Aufgaben- und Einnahmenverteilung dringend notwendig sind, etwa durch die ökologische Ausrichtung der Abgaben und kommunale Finanzautonomie.

Dass nicht ein Instrument alleine zum Ziel führt, sehen auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung. Im Rahmen einer Befragung (Abbildung 1) wurde ein vielfältiges Bündel an Maßnahmen genannt, welche besonders großes Konsolidierungsbedarf haben. Hervorgehoben haben sich hierbei die Bereiche Förderungen, Föderalismus und Gesundheit. Gleichzeitig kristallisieren sich jedoch auch vielfältige Risiken der Konsolidierung heraus (Abbildung 2), allen voran Populismus, soziale Ungleichheit, zu wenig Klimaschutz und zu viel Zentralisierungstendenzen.

Es sind auch schwierige Entscheidungen zu treffen

Wie sich Spielräume schaffen lassen, war Thema der dritten Session. Daniela Kletzan-Slamanig (WIFO) zeigte auf, dass Österreich im internationalen Vergleich über ein außergewöhnlich hohes Fördervolumen verfügt. Förderungen seien vielfach ineffizient, intransparent und nicht ausreichend auf ökologische oder soziale Zielsetzungen abgestimmt. Gerade in Zeiten knapper Budgets müsse die Förderlandschaft kritisch überprüft und stärker auf Zukunftsorientierung und Wirkung – so diese denn überhaupt vorhanden sind – ausgerichtet werden.

Werner Krammer (Bürgermeister von Waidhofen/Ybbs) brachte die Perspektive der Gemeinden ein. Er betonte, dass Gemeinden zunehmend zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Leistungen abwägen müssen, wodurch zentrale Angebote der Daseinsvorsorge gefährdet sind. Doch gerade auch die freiwilligen Leistungen sind zentraler Bestandteil des Zusammenlebens vor Ort und sind Basis für die Freiwilligenarbeit. Besonders hob er den unbedingten Willen der Gemeinden und Städte hin, einen Beitrag zur Konsolidierung, aber auch zur Aufrechterhaltung der Leistungen zu gewährleisten – hier würden sich Finanzierungslücken auftun, die nicht von den Gemeinden zu schließen seien.

Anna-Theresa Renner (TU Wien) beleuchtete die Frage des Infrastrukturrückbaus. Funktionierende soziale und technische Infrastrukturen seien essenziell für Teilhabe und regionale Entwicklung. Schließungen – etwa von Spitälern oder Sozialeinrichtungen – dürften nicht allein aus Budgetgründen erfolgen, sondern müssten auf faktenbasierten, regional abgestimmten Entscheidungen beruhen. Sie wies insbesondere auf die vielen negativen Folgen einer falschen Konsolidierung im Gesundheitswesen hin.

Zum Abschluss ging Peter Biwald (KDZ) der Frage nach, welches Konsolidierungspotenzial Einnahmenerhöhungen haben. Neben der längst überfälligen Grundsteuerreform brauche es neue Formen der Nutzer*innen-Finanzierung, eine gerechtere Abgabenstruktur und mehr subnationale Autonomie. Nur mit einer Kombination aus Ausgabenreformen und zusätzlichen, zielgerichteten Einnahmen könne der Staat langfristig handlungsfähig bleiben.

Optimismus für ein gutes Miteinander überwiegt

In der abschließenden Diskussion unterstrich Markus Marterbauer (Finanzminister), dass der Bund seine Stabilitätsziele erreichen bzw. sogar überfüllen kann. Sorgen bereitet ihm hingegen die Landes- und Gemeindeebene, da hier auch die Datenlage Lücken aufweist, wodurch eine gesamtstaatliche Steuerung erschwert wird. Jedenfalls erwies sich Marterbauer als Optimist, die Konsolidierung werde mittel- bis langfristig gelingen.

Peter Ebner (Leiter der Finanzabteilung des Landes Steiermark) wies darauf hin, dass die Herausforderungen besonders im Gesundheitswesen groß sind. Hier drohten massive Kostensteigerungen. Reformen seien dringend nötig, stießen aber auf politische Hürden und strukturelle Probleme im Gesundheitssystem, das immer stärker von steigenden Patient*innenzahlen und Fachkräftemangel geprägt sei.

Thomas Weninger (Österreichischer Städtebund) hob die zentrale gesellschaftliche Rolle der Gemeinden hervor, die das Zusammenleben vor Ort sichern und demokratische Teilhabe ermöglichen. Gemeinden stünden sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite unter Druck: Die wichtigsten Einnahmequellen – Kommunal- und Grundsteuer sowie Gebühren – seien begrenzt, während steigende Personalkosten und Pflichtausgaben kaum Spielräume ließen. Eine Anpassung der Grundsteuer könne kurzfristig helfen, und sei dringend geboten.

Johannes Pressl (Gemeindebund) betonte die Notwendigkeit stärkerer Kooperationen zwischen Gemeinden, etwa durch Multi-Dienstleistungsverbände, die gemeinsame Aufgaben effizienter erfüllen. Einsparungen seien nur dann realistisch, wenn Strukturen konsolidiert und Kompetenzen sinnvoll gebündelt würden – ohne die kommunale Autonomie zu gefährden.

Vertiefend diskutiert wurde die Zusammenarbeit zwischen Ländern und Gemeinden. Es wurde betont, dass diese grundsätzlich funktioniere, dass jedoch auch bedeutende Abhängigkeiten bestehen. Die langfristige Bindung zwischen den beiden Ebenen habe Vorteile, könne aber auch Reformen hemmen. Man könne sie auch als „Partnerschaft mit Reibungspunkten“ bezeichnen, die manchmal „eine Paartherapie“ brauche.

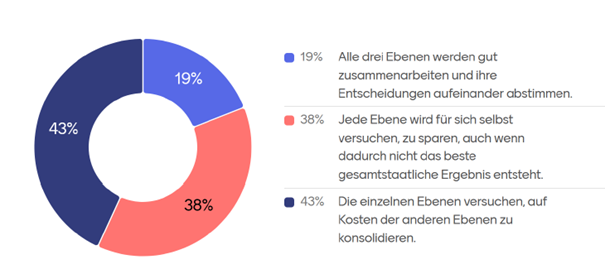

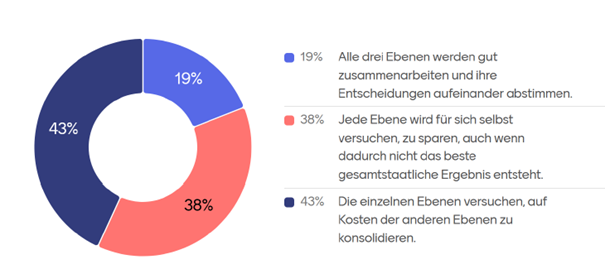

Trotz unterschiedlicher Interessen zeigten sich die Diskutant*innen zuversichtlich, dass Konsolidierung als gemeinsamer Kraftakt gelingen kann. Dies sahen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Veranstaltung durchaus differenzierter. Nur 19 Prozent glauben an eine gute Zusammenarbeit der drei Ebenen, während 43 Prozent davon ausgehen, dass einzelne Ebenen auch auf Kosten der anderen Ebenen konsolidieren werden (Abbildung 3).

Fazit: Konsolidierung braucht Zusammenarbeit – und Mut zur Reform

Während der Impulskonferenz wurde deutlich, dass Konsolidierung kein Selbstzweck ist. Vielmehr ist es ein Instrument für nachhaltige und zukunftsfähige öffentliche Finanzen. Um diese zu erreichen, sind Reformen alternativlos – nur gemeinsam lassen sich finanzielle Stabilität, sozialer Ausgleich und ökologische Verantwortung sichern.

Eine wirksame Konsolidierung erfordert klare Prioritäten. Da der finanzielle Spielraum begrenzt bleibt, müssen Bund, Länder und Gemeinden Prioritäten setzen. Sie müssen festlegen, welche Aufgaben künftig Vorrang haben, wo Leistungen reduziert oder Strukturen angepasst werden. Das erfordert Mut zu unpopulären, aber notwendigen Entscheidungen – vom Wegfall des Klimabonus über die Zusammenlegung von Krankenanstaltenstandorten bis hin zur Schließung von Freibädern. Manche Konsolidierungsmaßnahmen (z.B. Wegfall überbordender Förderungen, Streichung umweltkontraproduktiver Subventionen) verbessern die Effizienz und erhöhen die finanziellen Spielräume, z.B. für die sozial-ökologische Transformation.

Ebenso wichtig ist ein Forcieren regionaler Planungen und Infrastruktur. Dies beugt übermäßigem Bodenverbrauch und künftigen hohen Infrastrukturkosten der Länder und Gemeinden vor. Das bedeutet jedenfalls ein Mehr an Gemeindekooperation bis hin zu effektiven Strategien zur verstärkten Zusammenlegung von Gemeinden.

Konsolidierung muss Spielräume für morgen sichern – entscheidend ist ein fairer, zukunftsorientierter Prozess, damit das Leistungsangebot erhalten bleibt. Konsolidierung darf nicht bei kurzfristig sanierten Budgets enden. Eine vorausschauende Budgetpolitik muss schon heute auf die Herausforderungen der sozial-ökologischen Transformation reagieren.