Österreichs Städte geraten zunehmend unter finanziellen Druck: Während die Spielräume für Investitionen schwinden, wachsen die kommunalen Aufgaben stetig. Drei Viertel der Städte haben daher bereits Konsolidierungsprozesse angestoßen, um ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern. Doch reine Sparmaßnahmen werden künftig nicht mehr ausreichen. Gefragt sind jetzt innovative Wege, neue Partnerschaften und der Mut, über bestehende Strukturen und Routinen hinauszudenken.

Schwierige finanzielle Ausgangslage

Die finanziellen Spielräume der österreichischen Gemeinden haben sich gegenüber dem Vorkrisenniveau halbiert – und sie verschärfen sich weiter, wenn nicht gegengesteuert wird. Die jüngste Gemeindefinanzprognose des KDZ zeigt: Jede zweite Gemeinde gilt als Abgangsgemeinde, die Spielräume für Investitionen sinken weiter.

Dennoch haben es die Gemeinden geschafft, dass sie von 2023 auf 2024 ihr öffentliches Defizit nicht weiter erhöht haben, während dieses bei Bund und Ländern deutlich gestiegen ist. Dies ist gelungen, obwohl die Umlagen um 12 bzw. 13 Prozent gegenüber 2023 gestiegen sind und die Investitionen nicht zurückgefahren wurden. Das ist ein Indiz dafür, dass Gemeinden bereits 2024 sorgsam mit ihren Geldern umgegangen sind.

Städte nehmen Verantwortung ernst

Angesichts dieser Situation hat ein Großteil der Städte gehandelt. Gemäß einer Befragung unter Städtebundmitgliedern haben bereits drei Viertel der Städte einen Konsolidierungsprozess gestartet oder befinden sich in dessen Umsetzung. Das ist ein starkes Signal – denn die Rückführung des kommunalen Maastricht-Defizits in Richtung Null bis 2029 erfordert, dass sich künftig die laufenden Einnahmen stärker entwickeln als die laufenden Ausgaben.

Und dies wird nur mit spürbaren Maßnahmen möglich sein. 57 Prozent der Antwortenden gehen deshalb auch von einer deutlichen Reduktion des Leistungsangebotes bzw. der Leistungsstandards aus. Auch bei den Investitionen sieht die Hälfte der Gemeinden deutliche Rückgänge.

Trotz vieler gesetzlichen Beschränkungen durch Bundes- und Landesgesetze sehen die Städte durchaus auch Konsolidierungspotenzial (Abbildung 1). Zu nennen ist hier die Reduktion des Leistungsangebotes (z.B. bei Öffnungszeiten, Förderungen oder Instandhaltung) oder eine Erhöhung von Gebühren und Leistungsentgelten. Auch durch Reformen innerhalb der Stadtverwaltung (digitale Prozessoptimierungen oder Personalreduktion) und durch eine bessere regionale Abstimmung der Angebote werden Potenziale gesehen.

Innovative Ansätze verfolgen

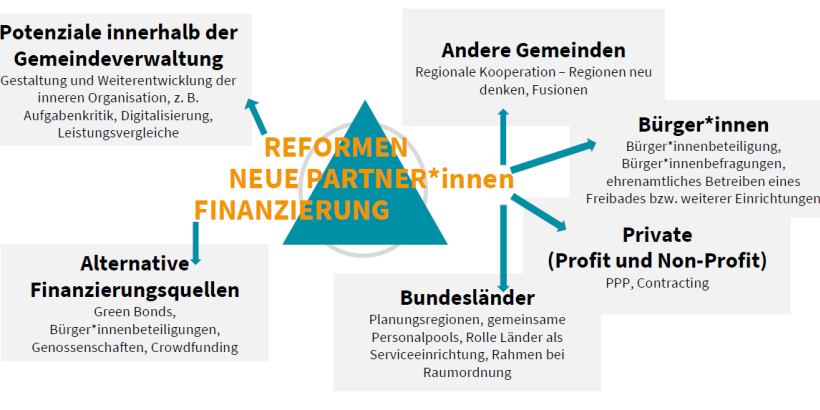

Viele Gemeinden vermieden bislang harte Kürzungen. Um künftig die Finanzen zu stabilisieren, werden neben klassischen Einsparmaßnahmen auch innovative Wege zu beschreiten sein, um die Handlungsfähigkeit der Städte abzusichern. Von besonderer Bedeutung sind hierbei drei Ansätze (Abbildung 2).

Erstens braucht es ganzheitliche Reformen innerhalb der Verwaltung. Dies umfasst insbesondere eine Aufgabenkritik, daher ein Durchforsten der bestehenden Leistungen der Gemeinden. Zweitens bieten Kooperationen mit neuen Partnern Potenziale. Dies betrifft etwa regional abgestimmte Investitionen oder interkommunale Verwaltungskooperationen. Insbesondere die Länder könnten hier eine deutlich stärkere koordinierende Rolle übernehmen oder auch Leistungen für die Gemeinden übernehmen. Darüber hinaus bieten sich Partnerschaften mit Privaten, mit Vereinen, Non-Profits oder der lokalen Wirtschaft an.

Nicht zu vergessen ist auch die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, etwa bei der Betreibung öffentlicher Einrichtungen (z.B. Freibad, Museum) oder bei partizipativen Budgetprozessen. Beispiele wie das von Bürgerinnen und Bürgern betriebene Freibad in St. Georgen im Attergau oder der Bürger*innenhaushalt im niederländischen Zeist zeigen, dass kreative Lösungen nicht nur finanzielle Entlastung bringen, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl stärken können.

Konsolidierung ist mehr als Sparen

Erfolgreiche Haushaltskonsolidierung braucht mehr als einen Rotstift. Konsolidierung gelingt dann, wenn klare Ziele gesetzt, Prozesse gut begleitet, Maßnahmen breit abgestimmt und offen kommuniziert werden. Politische Rückendeckung, langfristiges Denken, ein guter Maßnahmenmix und eine nachhaltige Perspektive sind dabei unverzichtbar (Abbildung 3). In einer demnächst veröffentlichten Studie des KDZ im Auftrag des Österreichischen Städtebundes werden wir die Erfolgsfaktoren von Haushaltskonsolidierungen näher beschreiben und Good Practise Beispiele für innovative Ansätze ausführen.

Ohne Strukturreformen keine Besserung erwartbar

Besonders frustrierend für viele Städte: Viele lokale Einsparungen verpuffen, weil höhere Umlagen an die Länder anfallen. Laut Prognose werden den Gemeinden 2028 nur noch 39 Prozent an Ertragsanteilen nach Abzug der Umlagen verbleiben. Damit ist die Finanzierbarkeit der kommunalen Daseinsvorsorge immer schwieriger.

Deshalb braucht es strukturelle Veränderungen. Zu nennen ist insbesondere eine Reform der Grundsteuer, die Dämpfung der Umlagendynamik, die Einführung eines aufgabenorientierten Finanzausgleich, aber auch die Forcierung von Gemeindekooperationen und -fusionen. Klar ist: Ein „Weiter so“ gefährdet die kommunale Daseinsvorsorge. Wie auch die Städte selbst im Rahmen ihrer Konsolidierungsprozesse müssen auch der Bund und die Länder ihre Verantwortung wahrnehmen und den Reformstau auflösen und die Rahmenbedingungen für Gemeinden verbessern.