Gemeindestrukturen im internationalen Vergleich und in Österreich

In vielen europäischen Staaten werden Gemeindefusionen und Gemeindekooperationen seit Jahren als Mittel zur Stärkung der Leistungsfähigkeit diskutiert und umgesetzt. Gerade im Kontext von Budgetkonsolidierungen und der notwendigen Entflechtung von Aufgaben zwischen Bund, Ländern und Gemeinden rücken Fragen nach effizienteren Verwaltungsstrukturen verstärkt in den Vordergrund. Die Europäische Union zeigt dabei ein sehr heterogenes Bild: Während Länder wie Schweden, Dänemark oder Finnland bereits umfassende Reformen umgesetzt und kleinteilige Strukturen zu größeren Einheiten zusammengeführt haben, bestehen in Staaten wie Österreich, Ungarn, Tschechien oder Frankreich nach wie vor kleinteilige Gemeindelandschaften fort.

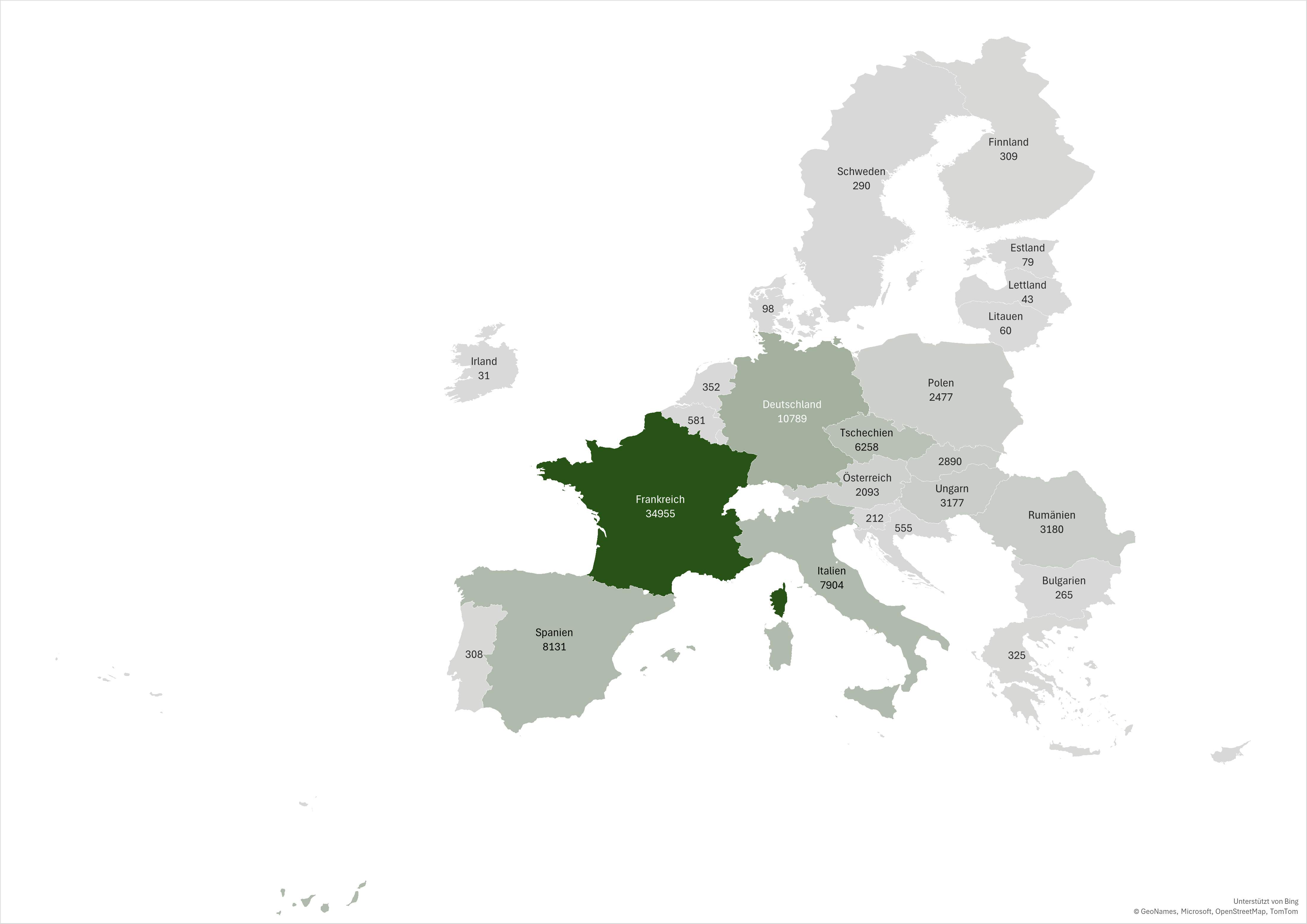

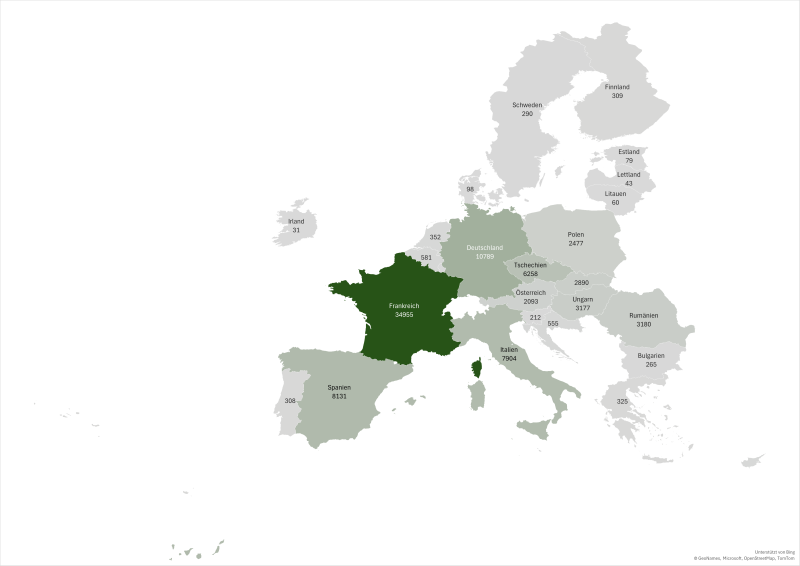

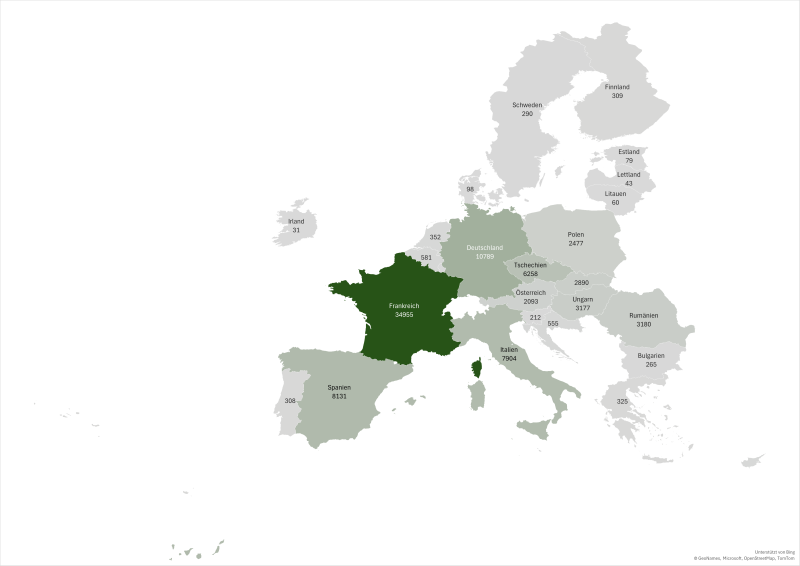

Besonders die nordischen und baltischen Länder haben in den vergangenen Jahrzehnten ihre kommunalen Strukturen durch langfristig angelegte Reformstrategien grundlegend verändert. In allen Fällen wurde die Zahl der Gemeinden deutlich reduziert, wodurch sich die durchschnittliche Bevölkerungsanzahl pro Gemeinde erheblich vergrößerte. Diese Prozesse verliefen in der Regel über mehrere Jahre und waren Teil umfassender nationaler Reformstrategien. Dänemark etwa hat 2007 die Zahl seiner Gemeinden von 271 auf 98 reduziert und zugleich die Zahl der Regionen von 13 auf 5 verringert. In Estland erfolgte 2017 eine groß angelegte Reform, die die Zahl der Gemeinden von 213 auf 79 senkte, wobei bereits zuvor in mehreren Schritten freiwillige Zusammenschlüsse erprobt worden waren. Auch in Polen und Schweden stand die Freiwilligkeit im Vordergrund, teils unterstützt durch finanzielle Anreize. Die Erfahrungen zeigen jedoch, dass dieser Ansatz nur begrenzte Wirkung hatte, da die Zahl der tatsächlichen Fusionen gering blieb (Young 2020, S. 12f., 39).

Dass Gemeindefusionen nicht automatisch zu Effizienzgewinnen führen, zeigen auch die Erfahrungen anderer Regionen. In den Westbalkanländern blieben die Effekte struktureller Reformen oft hinter den Erwartungen zurück. Politische Widerstände auf lokaler Ebene sowie unzureichende finanzielle Unterstützung führten dazu, dass Reformprojekte vielfach ins Stocken gerieten. An die Stelle großflächiger Fusionen trat zunehmend eine Politik der interkommunalen Zusammenarbeit, die durch entsprechende gesetzliche Grundlagen gestützt wird (OECD/SIGMA 2023, S. 21f.).

Die Situation in Österreich

Auch in Österreich stellt die kleinteilige Struktur der Gemeinden eine zentrale Herausforderung dar. Alle Gemeinden sind verpflichtet, die Basisinfrastruktur mit eigenen und zugeteilten Mitteln zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die finanzielle Leistungsfähigkeit hängt jedoch stark von Standort, Einnahmesituation und Bevölkerungsgröße ab. Während größere Gemeinden von Skaleneffekten profitieren, sind kleinere Gemeinden oftmals gezwungen, mit stagnierenden Einnahmen einen steigenden Infrastruktur- und Dienstleistungsbedarf, beispielsweise in der Kinderbetreuung oder Pflege zu bewältigen. Besonders ländliche Regionen mit geringer Bevölkerungsdichte, wie das Waldviertel in Niederösterreich, Teile der Oststeiermark oder das Südburgenland, sind von dieser Problematik betroffen.

Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht die Dimension: Niederösterreich weist derzeit 573 Gemeinden auf (Statistik Austria 2024), Oberösterreich 438 (Land Oberösterreich 2025). Rund 800 der insgesamt 2.093 österreichischen Gemeinden haben weniger als 1.500 Einwohner*innen, mehr als 400 sogar weniger als 1.000. Der Median liegt in Österreich bei 1.848 Einwohner*innen. Die Gemeinde mit der geringsten Bevölkerungsanzahl ist Gramais in Tirol mit 43. Der österreichische Durschnitt liegt bei 4.396 mit der Stadt Wien und bei 3.428 ohne der Stadt Wien (Statistik Austria 2025). Vergleicht man die durchschnittliche Bevölkerungsanzahl pro Gemeinde aller EU-Länder liegt sie in Österreich deutlich unter dem EU-Schnitt von 22.000. Allerdings treiben Länder wie Irland, Estland, Dänemark oder die Niederlande diesen Schnitt erheblich nach oben, da die Verwaltungseinheiten deutlich größer sind (OECD/UCLG 2022).

Einen markanten Einschnitt in Österreich stellte die steirische Gemeindestrukturreform 2015 dar. Mit dem Ziel, die Leistungsfähigkeit der Gemeinden langfristig abzusichern, wurde die Zahl der Gemeinden von 542 auf 287 nahezu halbiert (Wlattnig et al. 2016, S. 41, 5f.). Diese Zusammenlegung erfolgte nicht nur auf freiwilliger Basis, sondern wurde vom Land politisch gesteuert, um Effizienzgewinne zu erzielen (ebd. S. 11). Die Bewertung der Reform fällt ambivalent aus. Verwaltungsstrukturen konnten verschlankt, die interkommunale Zusammenarbeit verbessert und Infrastrukturprojekte dank höherer Einnahmen besser umgesetzt werden. Gleichzeitig blieben die großen Einsparungseffekte hinter den Erwartungen zurück, und der Verlust an Bürgernähe sowie die Reduktion von Gemeinderätinnen und Gemeinderäten stieß vielerorts auf Kritik (Gemeindebund 2021).

Die strukturelle Zersplitterung des österreichischen Gemeindesystems erweist sich zunehmend als Hemmschuh für große Investitionen und innovative Dienstleistungen. Hinzu kommen die Herausforderungen des demografischen Wandels, steigende Anforderungen an Bildung, Pflege und Klimawandelanpassung sowie die Dynamik der Digitalisierung. Diese Entwicklungen führen zu stagnierenden Einnahmen bei gleichzeitig wachsenden Ausgaben. Neben dem erheblichen Reformdruck im Transfersystem (siehe dazu auch WIFO: Transferbeziehungen im Bundesstaat – Status und Reformperspektiven - WIFO) gewinnt daher auch die Frage nach Gemeindefusionen und interkommunalen Kooperationen zunehmend an Bedeutung.

Während andere europäische Staaten Reformen als Chance begreifen, die Leistungsfähigkeit ihrer Gemeinden nachhaltig zu sichern, verharrt Österreich trotz jahrzehntelanger Diskussionen über Gemeindefusionen, interkommunale Zusammenarbeit oder eine Reform des Finanzausgleichs weiterhin in einer stark fragmentierten Struktur.

Fazit: Die internationalen Beispiele zeigen, dass Gemeindefusionen und Kooperationen keineswegs zwangsläufig mit einem Verlust lokaler Identität einhergehen müssen, sondern vor allem Chancen für eine effizientere, zielgerichtetere und nachhaltigere Organisation öffentlicher Leistungen bieten. In Österreich ist es an der Zeit vermehrt über die Möglichkeiten der Fusion und Kooperation zu diskutieren. Dafür braucht es Mut zur strukturellen Veränderung, eine offene Diskussion über Zuständigkeiten und Ressourcen sowie politischen Willen auf allen Ebenen, langfristig tragfähige kommunale Strukturen zu schaffen.

Quellen:

Young, David (2020). LOCAL GOVERNMENT IN THE NORDIC AND BALTIC COUNTRIES. AN OVERVIEW. REVISED VERSION 2020. SKL International. 66f686b3dc120sklintlocalgovnordiccountries2021finalmail.002.pdf

OECD/SIGMA. (2023). Subnational government in the Western Balkans (SIGMA Paper No. 66). OECD Publishing. https://www.oecd.org/publications/subnational-government-in-the-western-balkans-8d3249ad-en.htm

OECD/SIGMA. (2024). Inter-municipal co‑operation in the Western Balkans. OECD Publishing. https://www.sigmaweb.org/publications/inter-municipal-co-operation-in-the-western-balkans_a78a01e6-en.htm

Wlattnig, Wolfgang; Kindermann, Manfred; Hörmann, Hans-Jörg (2016): Steiermärkische Gemeindestrukturreform 2015. Ablauf und rechtliche Umsetzung dergrößten Gebietsreform in der Steiermark seit 1945. Verlag Österreich.

The OECD/UCLG World Observatory on Subnational Government Finance and Investment (2022)

Country and territory profiles - SNG-WOFI - AUSTRIA - EUROPE

Statistik Austria (2025). Bevölkerung zu Jahres-/Quartalsanfang - STATISTIK AUSTRIA - Die Informationsmanager

Land Oberösterreich (2025). Land Oberösterreich - Gemeinden